Quelque part dans le patrimoine vernaculaire du vaste causse de Limogne

DIDIER HEUMANN, MILENA DALLA PIAZZA, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

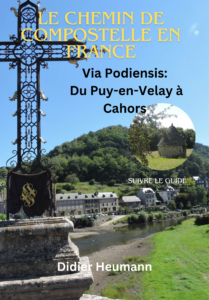

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en France de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouver sur Amazon un livre qui traite de ce parcours. Cliquez sur le titre du livre pour ouvrir Amazon.

|

Le Chemin de Compostelle en France. Via Podiensis: Du Puy-en-Velay à Cahors |

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

L’étape du jour se passe dans le causse de Limogne, qui fait aussi partie du Parc naturel régional des Causses du Quercy. On quitte le Lot verdoyant pour prendre contact avec l’aridité du causse. Dans ce royaume de la pierre et des chênes, les truffes poussent parfois ici au pied des dolmens. Aujourd’hui le parcours décide de faire faux bond au Lot, file vers le Sud du département du Lot. Ici pas de montagnes à l’horizon, que la majesté du causse.

Le patrimoine vernaculaire est présent partout sur l’étape. La campagne est truffée de murets de pierre sèche au bord des chemins, appelés ici “cayrous”, plus nombreux que les “caselles” ou “gariottes” que vous connaissez maintenant bien. Comme pour les caselles, les cayrous ont comme origine l’épierrement des champs pour permettre l’ensemencement. Mais ces pierres servirent aussi à dresser de curieux villages de pierres plates. Près des points d’eau apparaissent de curieux lavoirs, appelés “lavoirs à papillons”, utilisés pour le lavage du linge jusqu’au XXème siècle. On ne saurait aussi passer sous silence les magnifiques pigeonniers, qui rivalisent de style et de composition. Autrefois appelés colombiers, ils servaient à attirer les pigeons, qui fournissaient de précieux engrais. Posséder un pigeonnier était le signe extérieur de la richesse. Mais voilà, le temps a passé. De nombreux pigeonniers et de nombreuses constructions en pierre sèche sont à l’abandon ou dans un état sérieux de délabrement. C’est aussi ce qui fait le charme du causse. Ici, pas de gros villages, mais des îlots de maisons regroupées, que l’on nomme ici mas. Il y a plus d’une dizaine de tels hameaux dans la région.

Ici encore, ces dernières années, on a modifié le parcours près de Gaillac. Mais c’est une modification mineure, qui ne fait qu’ajouter un kilomètre, que l’on dira inutile, au parcours précédent.

Difficulté du parcours : Les dénivelés (+402 mètres/-241 mètres) sont tout à fait raisonnables, mais l’étape est courte. Comme il est souvent l’usage sur le Chemin du Compostelle, les cités étapes sont dans la plaine et le chemin se perd sur les hauts. L’étape du jour ne fait pas exception. Il faut sortir de la plaine du Lot et grimper pour arriver sur le causse. Par la suite, le parcours ondule en montagnes russes, sans grosses difficultés.

Voici une étape où on marchera autant sur le goudron que sur les chemins :

- Goudron : 9.0 km

- Chemins : 9.4 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur la Via Podiensis. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

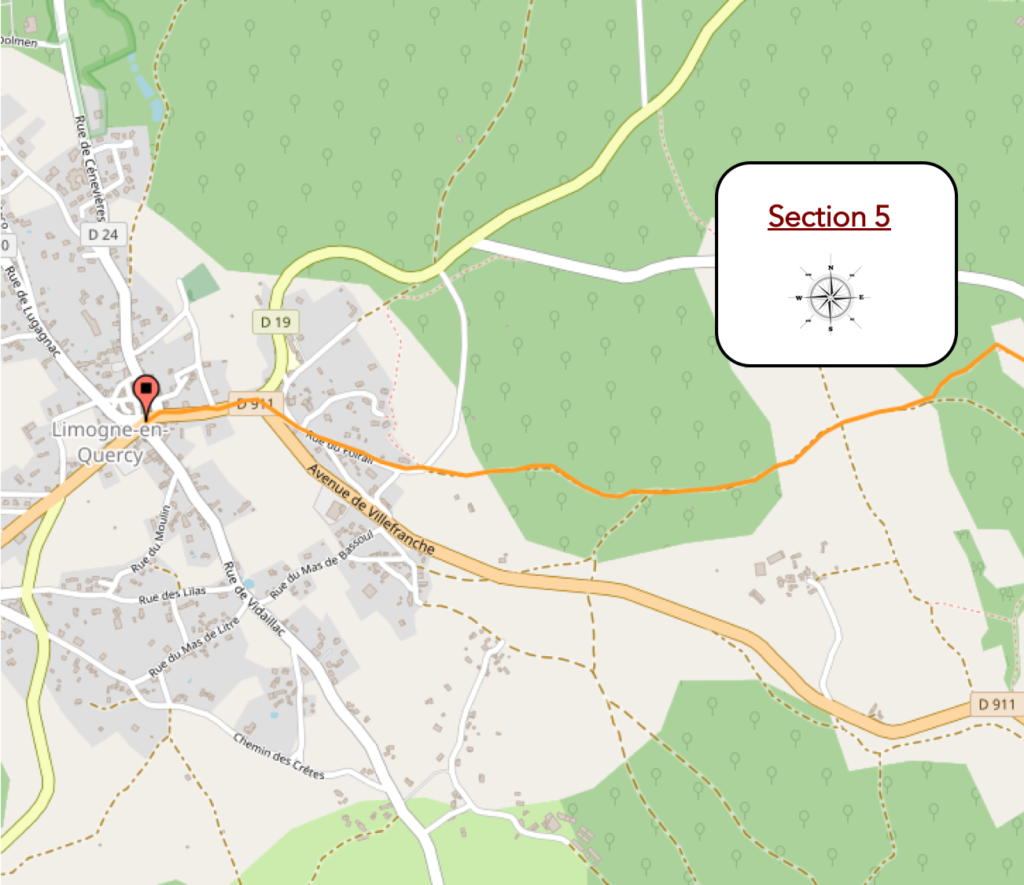

Section 1 : Un petit voyage autour de la boucle du Lot.

Aperçu général des difficultés du parcours : en général de la pente douce jusqu’à Gaillac, sauf quelques raidillons courts avant la chapelle, à la sortie de Cajarc.

|

Au départ de Cajarc, le parcours ne traverse pas le Lot. Il longe la rive de la rivière, à plat, en passant dans les champs. |

|

|

|

| Sur le Chemin de Compostelle, tout le monde le sait après quelques étapes, il faut monter. Au bout des champs, un petit raidillon vous conduit sur la route qui va à Gaillac. | |

|

|

| En montant, on voit encore l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui désaffectée, qui reliait Figeac à Cahors, il y a une quinzaine d’années. La vue sur les barrages du Lot est saisissante. Il fut une époque prospère à Cajarc, lorsque régnait une activité fluviale intense et que l’on voyait s’en aller vers Cahors les gabares chargées de vin, de phosphates ou de bois. Époque révolue, depuis la construction d’une centrale électrique sur le fleuve. La navigation sur le Lot n’est plus possible ici. La hauteur d’eau a été augmentée par un barrage en aval de l’entrée d’un tunnel qui permettait autrefois aux bateaux d’éviter un méandre du Lot. | |

|

|

Aussitôt, une chapelle se dresse au bord de la route dominant le Lot : la chapelle de la Madeleine, dite la Capelette de Cajarc. La léproserie du XIIIème siècle, qui lui était liée, donnait l’hospitalité aux pèlerins traversant le causse.

| Le parcours continue sur Andressac dans une boucle du Lot, qui n’en a pas fini de se comporter ainsi. Les parcours rectilignes de la rivière se comptent sur les doigts. Cette partie du trajet est loin de déclencher l’enthousiasme du marcheur. C’est, toujours sur le goudron, jusqu’à arriver au Pont sur le Lot. Près de la place de pique-nique au niveau de la chapelle, le GR65 prend donc la petite route descendant vers Andressac. | |

|

|

| La pente est douce le long des lotissements anciens et plus récents, sans grand caractère. | |

|

|

| Au bas de la descente, la route rejoint la grande plaine cultivée où coule le Lot. | |

|

|

| Cajarc a développé ici, au milieu des champs, une petite zone industrielle, sans caractère, comme toutes les zones industrielles du monde. | |

|

|

| Il faut traverser toute cette zone banale pour retrouver plus loin un peu d’âme. On voit rapidement poindre le clocher de Gaillac au-dessus de la colline. | |

|

|

La route s’approche alors des piles de l’ancien pont.

| Peu après, la rivière roule paisiblement son flot bleu verdâtre, sous le nouveau pont. | |

|

|

On voit, à deux pas, juste au-dessus dans un cirque de collines l’église de Gaillac depuis le pont. Jadis, après avoir franchi la rivière, il fallait suivre la route goudronnée qui longe les berges en légère montée jusqu’à la périphérie de Gaillac. Mais voici qu’aujourd’hui les organisateurs du chemin ont concocté un nouveau programme. Un petit détour de près de 2 kilomètres vous est offert pour vous permettre de goûter aux charmes de Gaillac. Certes, dans l’esprit des organisateurs, il faut éviter au maximum les routes départementales, même si la circulation n’est pas extravagante ici. D’ailleurs, de nombreux pèlerins qui ont bien lu la carte avant le départ savent bien que le parcours ressort de Gaillac plus haut. Du détour, ils n’en ont cure. Mais comme nous sommes obéissants en voulant décrire le Chemin de Compostelle, nous irons par le détour jusqu’à Gaillac.

| Sur le détour, une petite route repart en arrière sous les falaises, le long de la rivière. | |

|

|

| Plus loin, la route amorce un grand virage pour revenir sur le village, au milieu des feuillus et des noyers abondants ici. | |

|

|

| La pente est à près de10% pour atteindre les premières maisons du village. | |

|

|

| La route traverse un village assez étendu, passe devant l’église, sans grand caractère, on le dira ainsi. | |

|

|

Le village abrite le château de Salvagnac-Cajarc, une austère bâtisse, remontant à l’origine au XIIIème siècle, profondément transformée pour devenir une maison d’habitation.

| Des parterres de fleurs égayent le village, coupé en deux, car la départementale passe au milieu du village. | |

|

|

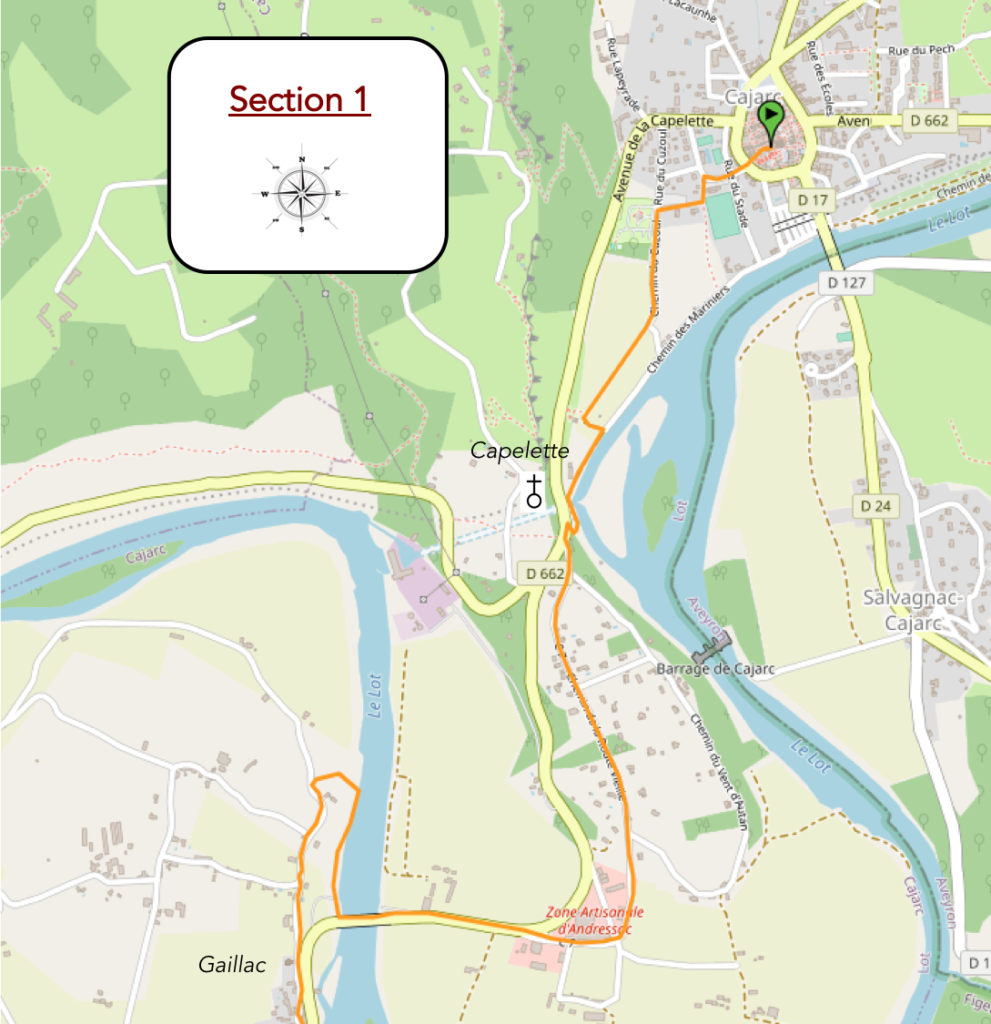

Section 2 : Un causse, comme on les aime.

Aperçu général des difficultés du parcours : des pentes, souvent à plus de 10% pour monter sur le causse (près de 150 mètres de dénivelé en un peu plus d’un kilomètre), puis vallonnements sans importance.

| Le GR65 descend alors pour traverser la départementale, pour rejoindre l’ancien tracé du GR et remonter dans l’autre partie du village. Jugez vous-même si le détour en vaut la peine. Pour nous, franchement non. | |

|

|

| Dans cette partie du village, les maisons sont moins cossues que de l’autre côté de la route. | |

|

|

| A la sortie du village un large chemin de terre s’en va en pente très douce le long du sous-bois. | |

|

|

L’érable de Montpellier, avec ses feuilles trilobées, est présent en abondance.

| Petit à petit, le chemin s’approche de la forêt de Pech Bézet, au départ du causse. | |

|

|

|

Le chemin va monter sans piper mot. C’est un chemin assez large, très caillouteux, qui zigzague assez sévèrement. |

|

|

|

|

Parfois le chemin est un vrai pavé de schistes lustrés. |

|

|

|

|

Quelques buis, cornouillers, genévriers ou herbes folles, parfois des lavandes dans la rocaille, complètent une végétation presque exclusivement composée de chênes. Les chênes, qui ici comme ailleurs dans la région, périssent de vieillesse et non de la main des hommes, se dressent le plus souvent droits, serrés, se tordent parfois sur le trajet, balayant l’air de leurs branches squelettiques. Les autres espèces végétales, de la charmille, des érables champêtres et de Montpellier complètent l’équipage. |

|

|

|

|

Il faut dire que la montée sur le causse n’est pas une petite plaisanterie. Partir de 150 mètres d’altitude au bord du Lot pour arriver là-haut, à environ 340 mètres, voilà le programme. Parfois le sol ocre est presque aussi lisse qu’un sou neuf, mais le plus souvent il est bardé de petites pierres tranchantes. Les cailloux roulent toujours plus sur les chemins couverts de calcaire. |

|

|

|

|

Le chemin sort bientôt de la forêt et arrive au sommet du causse dans la nature ouverte. |

|

|

|

Comme si vous y étiez, par un jour de grande lumière…

Attendez que la vidéo se charge.

|

Aujourd’hui, le ciel est un peu voilé et la lumière moins favorable. Nous sommes passés aussi ici à la fin du printemps, par un jour de clarté étourdissant. Alors, il est des lieux où la magie opère, où la lumière et le paysage s’unissent pour vous couper le souffle. Plus encore, lorsque le marcheur arrive au bout d’une longue montée. Alors le temps s’arrête et le regard ne finit pas de contempler ces magnifiques landes, avec ces forêts qui se perdent dans un horizon sans fin. |

|

|

|

|

Mais, pour garder une certaine unité de présentation de l’étape, nous continuerons avec la lumière un peu voilée de ce jour d’été. Le chemin se balade alors, quasi à plat, le long des murets du causse. |

|

|

|

|

De très beaux murets de pierre délicatement habillés de mousse épaisse bordent le chemin, à l’ombre des chênes et des érables de Montpellier, jusqu’à rejoindre plus loin une route goudronnée. |

|

|

|

|

Le ruban de goudron va nous accompagner plus d’un kilomètre jusqu’au Mas de Jantille sur de très légères montagnes russes et des faux-plats. La route continue à monter un peu, pour arriver au sommet du causse, quelque part près du Pech Niol, à 370 mètres d’altitude. Les Aubrac se demandent encore qui sont ces étranges animaux avec un sac sur le dos. |

|

|

|

|

Parfois on a planté en masse des sapins blancs le long de la route. |

|

|

|

|

Seul l’élevage tient lieu de cité, dans quelques prés maigres que la forêt a généreusement épargnés pour le bien des hommes. Vaches et moutons musardent dans les prés en toute liberté, en absence totale de bergers. Bien que nous soyons déjà assez éloignés du plateau de l’Aubrac, les Aubrac restent les maîtresses des causses. |

|

|

|

Section 3 : Dans le patrimoine vernaculaire du causse de Limogne.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

|

Plus loin, les sapins blancs ont pris le pouvoir sur la colline. Et la route défile ainsi, de murets en bouquets d’arbres, jusqu’à trouver un chemin qui descend sur le Mas de Jantille, près d’une belle croix de pierre du milieu du XVIIIème siècle. Les marques de reconnaissance laissées par les pèlerins sur le passage marquent le paysage. Les signes religieux sont nombreux sur le chemin. |

|

|

|

|

Le chemin descend le long des murets de pierre. Devant vos yeux se nichent les nombreux Mas que le parcours va traverser dans de douces collines. |

|

|

|

|

Le chemin rejoint bientôt le Mas de Jantille, dissimulé sous les noyers, où on trouve à se loger. |

|

|

|

|

Un large chemin de terre piqueté d’herbe, descend alors le long des haies, des murets de pierre ou des talus de calcaire, où courent la mousse et la bruyère. Partout, dans la région, les lézards serpentent, fuyant entre les pierres à la moindre alerte. |

|

|

|

|

Le chemin arrive bientôt vers un point d’eau, agrémenté aujourd’hui d’une buvette, le plus beau du Chemin de Compostelle. Lorsque le marcheur arrive en ce lieu, la plénitude et le bonheur inondent son visage. De l’eau, oui de l’eau fraîche pour remplir sa gourde souvent à moitié vide! C’est aussi une petite buvette où s’agglutinent les pèlerins. Une guirlande de petits drapeaux et de coquilles qui s’agite au vent vous rappelle les places de fête que l’on peut voir en Amérique du Sud. |

|

|

|

|

Et puis, à l’ombre des chênes, sous le petit muret, se love un délicieux “lavoir à papillons”. Avant les machines à laver, de tous temps, les lavoirs ont fait partie intégrante de la vie des ménagères. Sur le causse de Limogne, étang et lavoir à papillons sont comme autant de mirages qui rappellent un passé éloigné à jamais. Quelle en était la pratique ? Plusieurs fois l’an, les ménagères se rendaient au lavoir pour la “grande lessive”. Auparavant, elles avaient, à la maison, lessivé le linge, le blanchissant dans l’eau bouillante mêlée à de la cendre. On embarquait alors tout le matériel et on partait pour le lavoir, avec causettes et dur labeur en perspective. Les lavandières devaient frotter, battre le linge, le débarrasser du grisé de la cendre. Les pierres du lavoir, disposées face à face (papillon), permettaient aux lavandières de s’appuyer contre pour faire la causette. Puis les carpes du bassin, elles muettes, ont remplacé les ménagères. |

|

|

|

L’eau verte et stagnante de l’étang, que seul le coassement des crapauds au printemps rend vivant, continue à avoir sa part de mystère. Toutefois, ces dernières années, les carpes du bassin à papillons ont migré ici.

|

Tout près, St Jean-de-Laur est un petit village de 200 habitants, avec ses belles maisons de pierre et ses pigeonniers. La région a été habitée très tôt, comme le signale la présence de tumulus et de dolmens. La vie a progressivement disparu de la région. Autrefois, il y avait ici des mines de phosphates et des vignes. Il n’y a plus guère que la truffe et l’élevage des agneaux pour réveiller l’orgueil de ces petits villages. Le GR65 ne passe pas à St Jean-de Laur. Il passe sur une petite route goudronnée qui mène au Mas de Mathieu. Tout près, au Mas del Pech, on trouve à se loger. |

|

|

|

|

La route traverse alors ces hameaux qui ne sont souvent conçus que comme des bouquets de simples maisons de pierre, parfois des demeures plus cossues dissimulées sous les arbres. |

|

|

|

|

A partir d’ici, le GR65 va musarder longtemps sur un petit chemin qui hésite entre les cailloux et l’herbe, bien dans l’esprit des causses, sous les chênes, avec de nombreux érables champêtres et de Montpellier, et des grappes de cornouillers le long du chemin. |

|

|

|

|

Des feuillus chétifs, des murets où se perd toujours le regard, des prairies sur lesquelles l’activité des hommes ne déborde guère, voilà le programme des réjouissances. Les pierres ne sont pas que la base de ces magnifiques murets, les “cayrous”, comme on le dit dans la région, qui sont comme autant de sentinelles le long des chemins. Les pierres sont aussi le matériau de base des “caselles, souvent abandonnées. |

|

|

|

|

Et toujours ces tas de pierres, organisés ou non, que le tracteur a sorties du sol, pour permettre de planter ci ou là un peu de céréales dans cette terre ingrate. Et puis, des mouches partout, qui parfois adressent un signe à la solitude du marcheur. |

|

|

|

Partout éclate la beauté sauvage dans les causses, dont l’origine hésite entre le mot chaud et le mot rocher. Ce sont bien les deux qui constituent l’ensemble. Partout le calcaire affleure à la surface, dans les maisons, sur les murets de pierre. L’eau de pluie s’infiltre rapidement dans les sols, stagne rarement. Les sols sont indigents et les moutons ne broutent souvent qu’une steppe rase. Les vaches ont un peu plus de chance, et on leur attribue parfois de beaux pâturages, entre les futaies de chênes.

Section 4 : D’un “Mas” à l’autre.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

|

Au bout de ce très long chemin dans les sous-bois le GR65 arrive sur les bas de Mas des Bories. |

|

|

|

Nous allons vous proposer ici de ce patrimoine hors du temps des images plus lumineuses, prises à une autre époque.

Au pied du village, c’est encore le Moyen-âge qui subsiste au bord du chemin, avec le patrimoine vernaculaire, autrement dit le petit patrimoine, celui qui rassemble des richesses souvent délaissées, dont l’usage se perd avec le temps. Qui se servirait encore de ce lavoir à papillons dont le calcaire s’est érodé avec le temps et s’est couvert de champignons ? Que ferait-on de cette pompe à eau rouillée que personne ne pourrait sans doute encore actionner ?

Qui oserait encore aller tremper ces pieds dans l’eau croupie de l’étang si ce ne sont les crapauds à la fin du printemps ?

|

Au village, magnifiques pigeonniers, maisons de pierre, basses et presque aplaties, égayent le paysage. Il y a quelques années, on reconstruisait le four à pain communal. Il est des hameaux qui dépérissent moins que les autres. Les maisons vieillissent mais ne meurent pas grâce aux bons soins des hommes. Le hameau est désert, mais la vie, on la devine. Ici, devant une porte s’étale le nécessaire pour la traite des chèvres: un entonnoir à gros goulot, l’écumoire, des seaux en pagaille. |

|

|

|

|

Nous quittons le Mas des Bories et sa croix. Les croix, que ce soient des calvaires, des croix de mission ou des croix de repère, voire des oratoires sont autant de repères, religieux ou non, pour le voyageur sur le chemin. Ici, nous sommes à 6 km de Limogne-en-Quercy. |

|

|

|

|

Du Mas de Bories, le GR65 repart en douce descente sur le goudron, le long des haies peuplées de ronces, d’églantiers et de cornouillers. Il n’y a guère plus de buis par ici, décimé sans doute par les spirales. Comme ailleurs dans les causses, les cornouillers sont les mimosas des causses. C’est pour beaucoup le printemps, la saison du renouveau, lorsque les cycles recommencent, la période d’élection des randonnées. Les arbres et les buissons se travestissent dans toutes les nuances de vert frais. D’autres lui préfèreront l’automne ou l’été, où parfois les couleurs sont plus ternes et les fleurs ont disparu jusqu’à la nouvelle saison. |

|

|

|

|

La route progresse ainsi sous les arbres. Sur le causse, on ne sait jamais si les cabanes de pierre sont encore fonctionnelles ou non. Qui sait donc ? La plupart ne sont là sans doute que pour le plaisir de nos yeux, sises sous les feuillus, entre réalité et songeries. |

|

|

|

|

Aujourd’hui, on rencontre parfois quelques héros obscurs qui retapent les murets. Ces kilomètres de murets à sec ont été édifiés, pierre après pierre, surtout au XIXème siècle, quand le Lot possédait deux fois plus d’habitants, que l’on avait épierré le sol pour augmenter les terres cultivables et les pâtures. Alors, chaque mètre carré gagné sur les bois valait son sac de blé ou son herbe pour le bétail. Puis, tout cela s’est évanoui avec la mort de la petite agriculture et l’exode massif vers des paradis urbains incertains. Depuis, la forêt a repris ses droits, effaçant peu à peu la trace des humains. Il ne reste plus que les murets qui font le bonheur des randonneurs et de quelques locaux, amoureux de leurs terres, de leur patrimoine. Certains ne tiennent plus debout, grignotés qu’ils sont par le lierre, la mousse, les ronces et les intempéries. |

|

|

|

|

Au bout d’un kilomètre de route, le GR65 retrouve la saveur du sous-bois. Tout est sec à l’os par ici. Il y a si peu de ruisseaux, pas de rivières sur le causse. |

|

|

|

|

Un étroit chemin de forêt caillouteux remonte d’abord assez sèchement, puis en pente plus douce dans la forêt. Sur ces dalles rocheuses et sur ces sols pauvres, prolifèrent des plantes assez résistantes à la sécheresse comme les lichens, les genévriers, les troènes, les genêts, les cornouillers sauvages, plus rarement ici du buis, à moins qu’il n’ait été récemment décimé par les spirales. Les lichens et les mousses vont jusqu’à tapisser tout ce qui est minéral ici, même parfois les arbres. |

|

|

|

Peut-on rêver d’une couche aussi moelleuse que ce tapis de mousse qu’offre la nature sous les chênes droits comme des baguettes de Mikado ? Allez ! Il n’y a pas que des chênes dans les causses, même s’ils ont pris le pouvoir. Parfois un érable réussit à faire son nid.

|

Puis le chemin sort progressivement de ce paradis des arbres et retrouve un peu les prairies. On voit aussi parfois des plantations de chênes truffiers, que l’on reconnaît à la tache sombre que fait le mycélium autour des arbres. Limogne-en-Quercy est un des bastions des truffes des causses du Lot. Peu après, vous marchez à nouveau sur le goudron. |

|

|

|

|

C’est toujours du plaisir de se balader dans le causse, certes, mais le goudron, que l’on veuille ou non, dénature un peu les paysages. Alors la route descend, puis remonte vers le hameau de Mas de Dalat. Une belle croix de granite repose à un carrefour du village. Ici, à leur habitude, près des villages, les paysans ont planté des frênes. |

|

|

|

|

|

|

Seules quelques belles maisons de pierre occupent le hameau. Une d’entre elles est une très belle maison de pierre, où on trouve à se loger. |

|

|

|

|

A Mas de Dalat, pour la première fois aujourd’hui, la vue se dégage sur le causse ouvert. Une route quitte le village. Il y a même des céréales qui poussent ici. |

|

|

|

|

Assez vite, le GR65 retrouve le chemin traditionnel et la végétation des causses. |

|

|

|

|

Momentanément ici, le causse est moins beau ici qu’auparavant. C’est aussi que l’homme a osé désorganiser cette nature sauvage. D’ailleurs, au-dessus du chemin, on élève des animaux dans des box en béton, peut-être des porcs. |

|

|

|

|

Il est bon que les paysans vivent aussi dans cet univers où une “caselle” vit encore sa belle mort, adossée au causse. |

|

|

|

|

Une petite route monte alors vers Mas de Palat. |

|

|

|

|

Quelques maisons de grès gris composent le petit hameau. |

|

|

|

|

On trouve à se loger, à 195 pas d’ici. La route continue un peu à descendre sous le hameau, où une ferme joue les seigneurs locaux. |

|

|

|

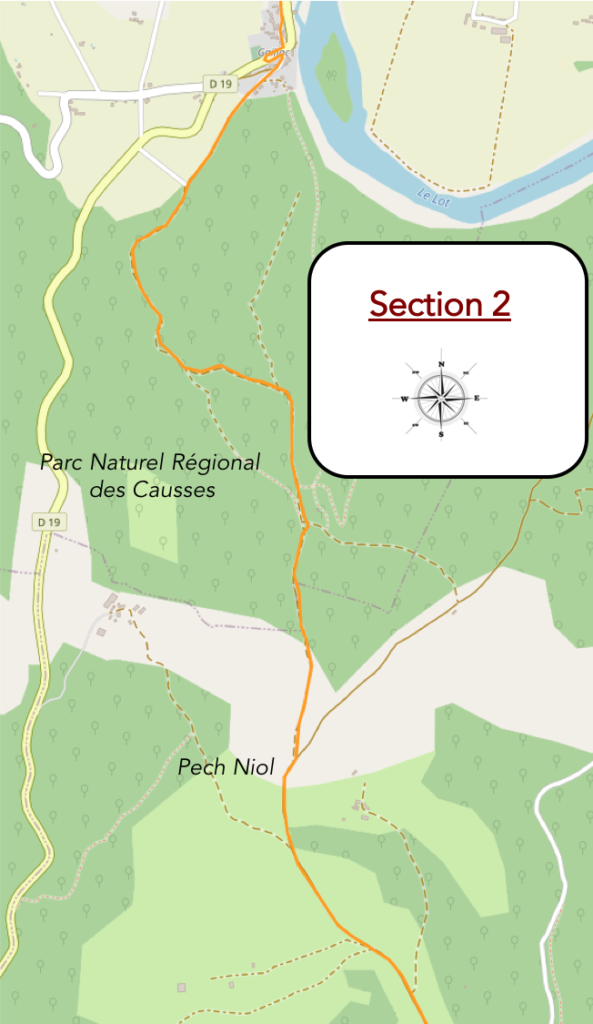

Section 5 : Limogne-en-Quercy, au pays des truffes noires.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

|

Près d’une croix en métal, le GR65 retrouve les chemins des causses, les chênes, les cornouillers, le long des murets de pierre sèche, qui sont les vrais ambassadeurs des causses. |

|

|

|

|

Les figuiers, les noyers et les prunelliers, tous sauvages sont alignés sur le chemin ici. Pour les noix, c’est assez difficile de les croquer. Mais pour les figues et les prunes, encore faut-il passer à la bonne période. Les pruniers sauvages sur le causse de Limogne sont cependant moins abondants que sur le causse de Rocamadour. |

|

|

|

|

Le chemin ondule alors un peu, sur de petits creux et bosses dans les sous-bois. C’est d’abord un petit chemin herbeux, qui progressivement s’élargit en un chemin plus caillouteux. Partout la mousse recouvre les murets de pierre. Ici, comme sur tout le parcours, c’est le silence jusqu’à arriver à moins de 2 kilomètres de Limogne-en-Quercy. |

|

|

|

|

Et la ronde des murets moussus et des “caselles” perdues près des bois repart de plus belle. Le patrimoine vernaculaire est omniprésent dans cette étape. |

|

|

|

|

|

|

Peu après, le GR65 rejoint un sentier botanique. |

|

|

|

|

Entre les grands murets, vous pouvez vous faire une idée plus précise des arbres et des buissons que vous avez rencontrés dans la région. |

|

|

|

|

Sur cette large avenue de charme et de poésie, nous nous rapprochons de Limogne-en-Quercy. |

|

|

|

|

Le chemin, après avoir traversé un grand parc, arrive au bas du village. |

|

|

|

|

La route départementale traverse le village, passe devant le gîte communal pour gagner le centre où sont regroupés les commerces. |

|

|

|

La petite bourgade compte moins de 800 habitants. Il n’y a pas que les pèlerins de Compostelle qui font halte ici. Il y a les amoureux de la beauté des paysages des causses, mais surtout les amateurs de truffes. Il y a un marché aux truffes quasi permanent, tous les vendredis, de décembre à mars, et de juin à août. Pour les truffes, le concurrent local, c’est Lalbenque, un peu plus loin sur le chemin, plus près de Cahors. Le dimanche à Limogne-en-Quercy, c’est jour de marché.

Logements

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

Etape suivante : Etape 15: De Limogne-en-Quercy à Vaylats |

|

Retour au menu |