Dans la majestueuse beauté des forêts de Margeride

DIDIER HEUMANN, MILENA DALLA PIAZZA, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/du-sauvage-a-aumont-aubrac-par-le-gr65-29749447

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en France de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouver sur Amazon un livre qui traite de ce parcours. Cliquez sur le titre du livre pour ouvrir Amazon.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

Nous allons entrer en Lozère, plus particulièrement en Margeride, de l’autre côté de la forêt. On redescend puis on remonte pour une lente transition vers le plateau de l’Aubrac. Dans le pays, le granite est partout, dans l’architecture carrée des fermes massives, dans les fontaines, dans les croix. Les vieilles maisons de granite avec leurs toits en ardoises se perdent dans les hameaux isolés. Elles défient les conditions les plus extrêmes de l’hiver, racontent l’histoire des habitants d’ici, d’un pays qui autrefois appartenait au comté de Gévaudan. La région est parmi les moins habitées d’Europe. Le paysage cependant est d’une grande beauté.

Le parcours s’en va à nouveau direction sud-ouest dans un paysage rural semé de collines boisées. Aujourd’hui, il quitte la Haute-Loire pour la Lozère. La limite est près de la Chapelle St Roch. Il suit la vallée de la Limagnole, où coule une petite rivière qui passe près de St Alban-sur-Limagnole, avant de se jeter dans la Truyère. Après le pont sur la Truyère, aux Estrets, nous serons en Aubrac, tout près de l’autoroute A75 (E11), qui descend de Clermont-Ferrand vers la Méditerranée.

La Lozère est le département le moins peuplé de France, avec moins de 80’000 habitants, le plus pauvre aussi, pour ne pas dire très pauvre. De rares industries s’y sont développées, ne touchant en rien des paysages d’une rare beauté, où il fait bon pêcher la truite. Au Nord, sur les causses et les collines arrondies de l’Aubrac et de la Margeride, au Sud sur les pentes des Cévennes, au coucher du soleil, quand les vaches rentrent ou se couchent près des barbelés, l’âme vagabonde avec Virgile. La Lozère, comme on l’a précisé dans l’étape précédente, c’est en fait l’ancien Gévaudan, et, en remontant dans le temps encore plus loin, le pays des Gabales, farouches ennemis des Romains, qui avaient leur capitale à Gabalum, devenu aujourd’hui un petit village tranquille au centre du département sous le doux nom de Javols.

Le climat est aussi rude que les gens qui vivent ici. Et comme dans toutes les régions où la vie est difficile, le sens de l’hospitalité et l’attachement atavique au sol natal sont les règles pour des habitants, qui sont avant tout des paysans fiers de leurs terres. Pour le voyageur et pour le pèlerin, la Lozère, c’est une sorte de jeu de piste pour se retrouver nez à nez avec la Bête de Gévaudan qui est passée de vie à trépas un jour du mois de juin de l’année 1767. Mais combien d’entre eux n’attendent-ils pas la voir surgir à nouveau, lorsqu’ils transitent sur les chemins de terre, dans les sous-bois, entre chien et loup?

| Le département de la Lozère doit son nom à la principale montagne située sur son territoire, à savoir le Mont Lozère. S’il est constitué des territoires de l’ancien pays de Gévaudan, dans le Sud, il regroupe aussi des régions appartenant aux anciens diocèses de Uzès et de Alès, dans le Languedoc. Le GR65 ne passe pas dans le sud du département. Il ne fait qu’effleurer la Lozère au Nord, entre les départements de la Haute-Loire et de l’Aveyron. La Lozère présente un relief entièrement montagneux, traversé qu’il est par les Cévennes, mais aussi par ses contreforts que sont au Nord les montagnes, disons les grosses collines, de la Margeride et de l’Aubrac. |

|

|

Difficulté du parcours : Le trajet n’est pas sans difficulté, quoique les dénivelés (+423 mètres/-683 mètres) restent encore assez raisonnables pour une si longe étape. Pendant de nombreux kilomètres, c’est avant tout de la descente sur de hauts plateaux couverts de prairies verdoyantes ou des landes de genêts et de bruyères, avec parfois de petites forêts. Par la suite, sur le parcours, deux bosses méritent tout de même attention. La première se situe juste après St Alban-sur-Limagnole, lorsque le parcours fait un détour vers Grazières-Mages. La seconde suit peu après lorsque le GR65 remonte sur le haut plateau près de Chabannes. Après une descente assez sévère sur les Estrets et une montée aussi sévère sur Bigose, le parcours remonte gentiment pour gagner Aumont-Aubrac, sur les bords du plateau de l’Aubrac.

Aujourd’hui, c’est une étape que les pèlerins apprécient. Très peu de goudron, ce qui est assez rare, il faut le dire :

- Goudron : 7.5 km

- Chemins : 21.3 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur la Via Podiensis. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

Section 1 : En route pour le Col de l’Hospitalet.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans aucune difficulté.

|

C’est souvent au petit matin que le pèlerin quitte le majestueux Sauvage et son petit lac pour s’enfoncer, quasi à plat, dans les sapinières. C’est un beau et large chemin de terre qui s’en va rejoindre la route départementale D589 au col de l’Hospitalet, à 1304 mètres d’altitude.

|

|

|

| La région est couverte de magnifiques épicéas, semée de belles clairières en pâturages. On ne saurait trop vanter le charme intense de ce site calme et simple et la fraîcheur de son sentier où les mousses et les aiguilles des conifères souvent jonchent le sol.

Sapin ou épicéa de Noël? Rien que de prononcer “épicéa de Noël” rompt le charme, non? Et pourtant! Même si aujourd’hui, la tendance est au retour du sapin, le Sapin de Nordmann, espèce exotique plantée à cet usage. Mais ce que le grand public nomme sapin est en fait souvent l’épicéa, de loin le plus abondant dans nos forêts. Il est facile de distinguer les deux espèces. L’épicéa possède des cônes qui pendent. Les cônes du sapin sont dressés vers le ciel. Vous ne verrez jamais de pommes de sapin jonchant sur le sol. Les cônes de sapins se contentent de perdre leurs écailles sur les branches. Seules les pommes d’épicéas tombent sur le sol. Chez le sapin, les branches horizontales parfois se redressent. Par contre, les branches de l’épicéa se pendent, prenant la forme d’une queue d’épagneul. Tout cela pour vous dire que la sapinière ici est essentiellement constituée d’épicéas.

|

|

|

| Plus loin, le chemin sort un instant de la forêt, au milieu des pâturages du domaine du Sauvage. Une barrière se dresse sur le chemin pour contenir le bétail. Dans ces alpages, les vaches vivent en liberté. Ce sont des bœufs ou de jeunes vaches qui ne sont pas traites et ne demandent aucune surveillance. |

|

|

| Lorsque la forêt se fait moins dense, les épicéas, généreux, laissent pousser les pins, les hêtres, et quelques érables, au milieu des genêts. |

|

|

| Puis le chemin repart dans la sapinière et passe au lieudit Narces de l’Hospitalet. |

|

|

| Le chemin reste encore un peu en forêt avant de trouver une nouvelle barrière de contention. |

|

|

| Bientôt, le chemin sort du bois et passe sous la ligne à haute tension, que l’on a vu la veille monter à l’assaut de la montagne. Ici de gros blocs de granite jouent les menhirs. |

|

|

| Encore quelques épicéas pour le plaisir des yeux, et le chemin de terre rejoint la départementale D589 au Col de l’Hospitalet. Le col de l’Hospitalet n’est rien d’autre qu’une petite bosse au milieu d’autres bosses, comme l’est partout le Chemin de Compostelle. Le col commande l’accès sur la vallée de la Limagnole. A l’Hospitalet, il y avait là un oratoire du XIIIème siècle ainsi qu’un hôpital pour pèlerins, qui tombèrent en ruine pendant le XVIIème siècle. Selon la tradition, l’hôpital avait été érigé par les gens de Chanaleilles en 1198. Il avait été dédié à l’origine à St Jacques pour accueillir les pèlerins du chemin.

Ici, le GR65 va suivre alors quelques centaines de mètres la route. |

|

|

Un petit oratoire est niché près de la route. Là, coule une petite source, d’une fraîcheur remarquable, que l’on croit bénéfique pour de nombreux malades. La vérité coule toujours de l’eau de source.

| Quelques centaines de mètres plus loin, sur la D589, juste avant la chapelle St Roch, c’est la limite entre les départements de Haute-Loire et de Lozère. On a souvent relégué la Lozère au dernier rang des départements français. On en a fait pendant des centaines d’années un pays maudit du Ciel et évité par les hommes civilisés. Passez par ici. Vous verrez qu’il n’en est rien. C’est juste magnifique. |

|

|

| A la limite des deux départements, se niche la petite chapelle de St Roch. Aujourd’hui, la chapelle, aussi connue sous le nom de la Chapelle St Roch de l’Hospitalet, fut consacrée à St Roch, qui transita par ici, après les guerres de religion (1562-1598). La chapelle, à son tour, tomba en ruines en 1610. Les pierres de l’oratoire furent utilisées pour construire une nouvelle église à Lajo, à deux pas d’ici. Une nouvelle chapelle fut construite vers la fin du XIXème siècle, ravagée par un cyclone en 1897.

La chapelle d’aujourd’hui date de 1901. Une grille permet d’apercevoir la statue de St Roch et de son chien sur l’autel. La chapelle est hélas fermée. Le saint au regard plein de douceur semble le guide mélancolique de l’avenir des humains qui transitent ici.

|

|

|

| A côté de la chapelle, la porte d’un gîte est toujours ouverte pour les pèlerins perdus. Les statistiques ne révèlent pas le nombre de pèlerins miséreux qui couchent ici à la dure. L’eau est moins fraîche qu’à la fontaine des miracles.

D’ici une route part vers Lajo. On peut trouver à se loger à Lajo, à environ 3 kilomètres du GR65. De nombreux pèlerins qui n’ont pas trouvé place au Sauvage y vont, ainsi qu’à La Roche plus bas sur le chemin. |

|

|

| A partir de la chapelle, le GR65 abandonne la D589 pour descendre paisiblement sur un petit sentier de terre battue dans les sous-bois de pins. |

|

|

| Le voyage vers St Alban-sur-Limagnole est aisé, le parcours descendant doucement presque tout le temps. En peu de minutes, un chemin s’enfonce d’abord dans des sous-bois souvent ombragés, où quelques frêles hêtres se perdent au milieu des pins. |

|

|

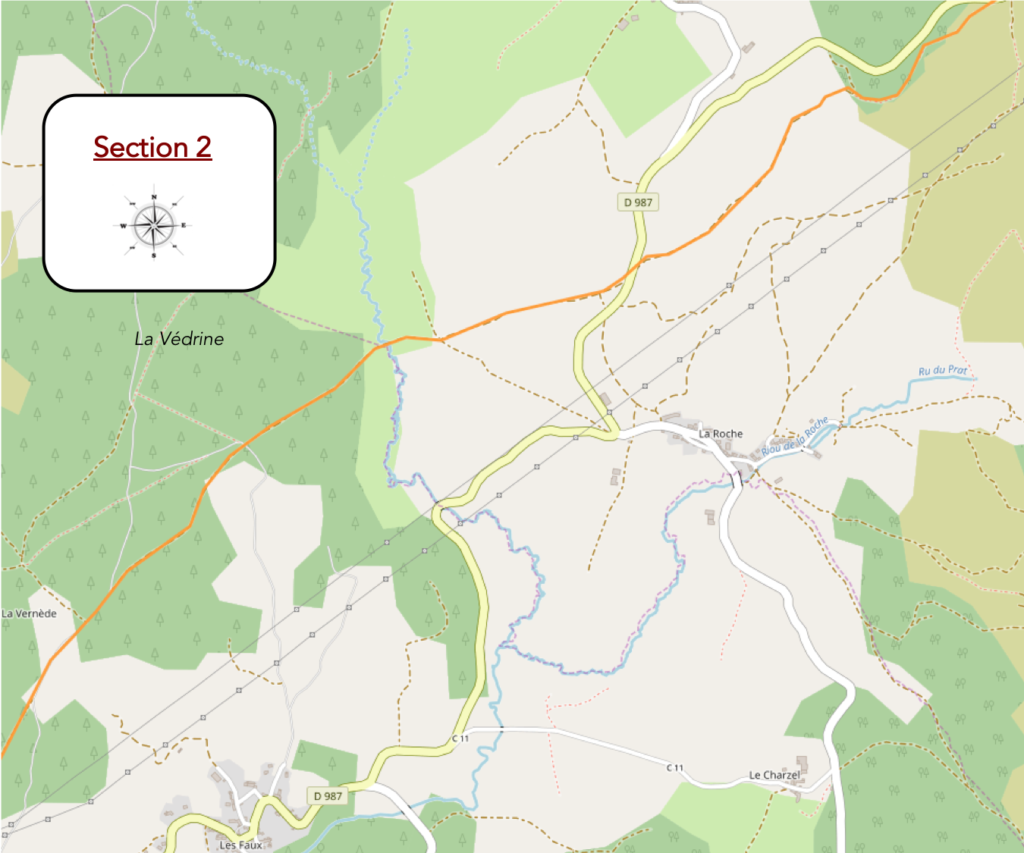

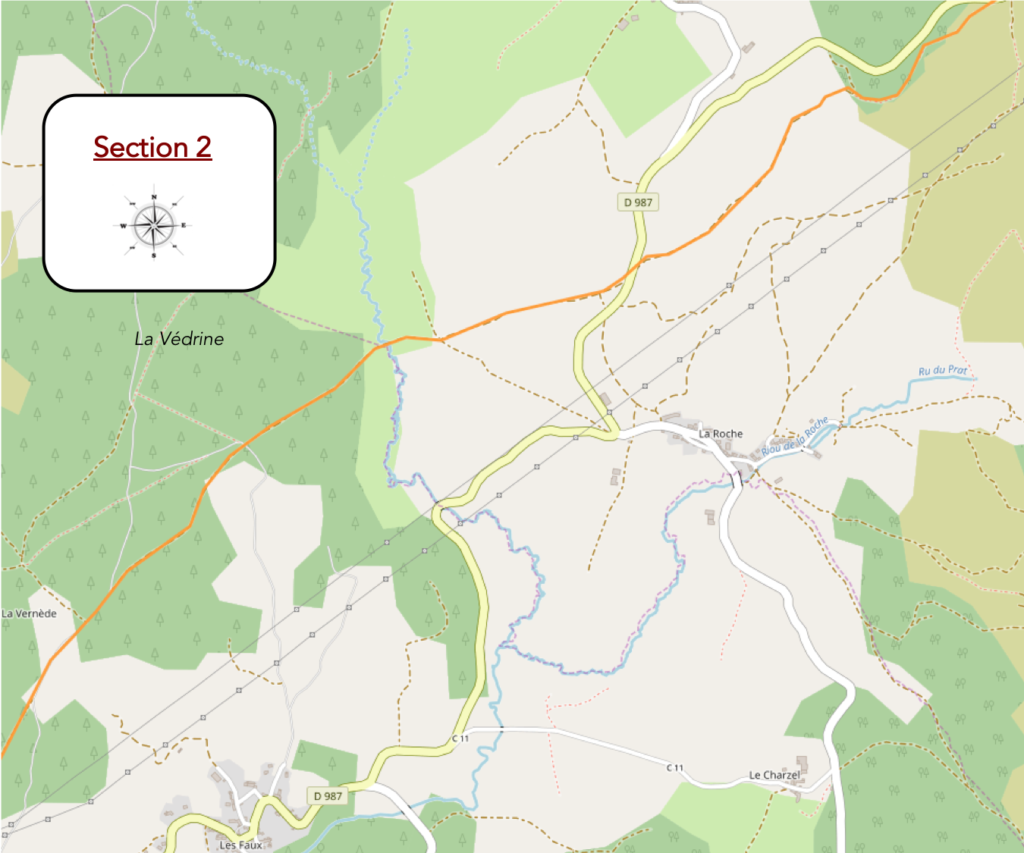

Section 2 : Quelques ondulations dans les forêts et la campagne de Margeride.

Aperçu général des difficultés du parcours : quelques pentes un peu plus prononcées, mais si courtes.

.

.

| Plus bas, le chemin sort du bois et transite dans la prairie, dans toute son immensité et sa sauvage nudité. Les bords des chemins sont piquetés çà et là de bouquets de genêts, rangés comme pour la parade, formant un tapis de vert sombre. |

|

|

| On a toujours vanté la beauté des genêts qui incendient les prés de leurs taches d’or au printemps. Mais qui dira le charme de ces magnifiques genêts verts, que l’été a transformé en leur plus simple expression, éparpillés comme un matin du monde qu’on aurait oublié là par hasard ? |

|

|

| Ici la colonisation ne naîtra sans doute jamais. Partout l’œil se promène, sans pouvoir se fixer nulle part, sur un immense coteau à peine accidenté, avec une herbe rare, avec ci et là un pin, un frêne ou un érable. |

|

|

| Plus bas encore, le chemin rejoint la départementale, près du hameau de La Roche. |

|

|

| A La Roche, on trouve à se loger, pour ceux qui n’ont pas trouvé place au Sauvage et qui trouvent que St Alban est encore trop loin. La Roche, c’est encore un de ces hameaux de belles fermes de granit, parfois incrustées de lichen, qui laissent deviner que derrière les murs épais et sous les ardoises des toits vivent des paysans remplis de réserve. Vous ne les verrez que rarement sortir de leurs demeures, à moins que l’on ne s’arrête quelques instants pour en contempler les murs centenaires. |

|

|

| Le GR65 ne va pas à La Roche. Il traverse le départementale, descend dans les prés pour passer au lieudit Les Bories, où passe aussi le GR4. |

|

|

| Le chemin se rapproche à nouveau de la forêt et descend en pente douce dans le vallon pour traverser la Limagnole, qui ne ressemble guère qu’à un grand ruisseau. L’eau est présente partout dans le pays, avec souvent la présence d’abreuvoirs de pierre. L’eau qui en sort est délicieusement fraîche. |

|

|

Personne ne pourra vous dire ici si les grosses pierres jetées ici en guise de pont ont été déposées par les Romains ou les Gabales. Par temps pluvieux, le chemin est parfois creusé de grandes ornières. Les tracteurs utilisent le chemin autant que les pèlerins. On y croise des bœufs et des chevaux dans des prés couverts de fleurs au printemps, dans un pays où la vie semble s’écouler doucement.

| Le chemin quitte alors les prés pour s’enfoncer un peu dans le sous-bois de la Védrine. Il va remonter un peu plus sèchement pour gagner alors une sorte de carrefour, où on peut rejoindre un logement aux Faux, près de la D589. Des Faux, on peut retrouver le chemin au Rouget, un peu plus bas sur la route. |

|

|

| Le chemin joue alors les montagnes russes en douceur, alterne entre la terre battue et le chemin pierreux. Il ondule des kilomètres dans la campagne rurale ouverte ou les sous-bois le plus souvent. Il n’y a pas âme qui vive ici. Seules de rares vaches paisibles dorment ou broutent près des arbres. |

|

|

| Santiago, à 1474 kilomètres, on progresse, non ? La forêt n’est pas dense ici, au milieu des pins sans fin, des bouleaux, de la charmille et des hêtres. |

|

|

Section 3 : En descente sur St Alban, entre sous-bois et campagne.

Aperçu général des difficultés du parcours : en descente quasi constante, avec parfois des tronçons un peu plus en pente, avec des cailloux sur le chemin.

Les historiens prétendent que du temps des romains, le hêtre (fagus) était le roi de la Margeride et du Gévaudan. Les espaces ouverts étaient portion congrue, et il fallut pratiquer une intense déforestation pour généraliser le pastoralisme naissant. On vit alors apparaître le seigle autour des pâturages où bêlaient les moutons. La déforestation alla en s’intensifiant au cours des siècles. Les pins et les châtaigniers, qui ont besoin de plus d’espace pour vivre prirent le relais des hêtres. Les vaches remplacèrent progressivement les moutons. Les terres labourées et les prés de fauche gagnèrent du terrain. Mais voilà! Aujourd’hui, le paysan de montagne n’a plus que ses yeux pour pleurer. Alors la lande à genêts et le pin sylvestre, devenu à son tour roi de la Margeride, ont gagné leur guerre contre le labeur des anciens. Mais qui peut dire que le hêtre, qui n’a jamais totalement disparu, ne reprenne pas dans un avenir incertain du poil de la bête ?

Quoiqu’il en soit, le paysage reste d’une beauté singulière, incontestable. Comment ne pas rester les yeux écarquillés et la bouche ouverte devant tant de beauté simple, devant une vision tranquille, éternelle, où les arbres font comme une chevelure aux collines ?

| Le large chemin continue encore sur la terre battue. Les cailloux sont encore discrets. |

|

|

| Plus loin, progressivement, le scénario passe à une forêt plus profonde et la pente va s’accentuer, entre 10% et 15%. |

|

|

| Dans le bois, les bouleaux et les hêtres prennent aussi progressivement le pas sur les pins et les épicéas. |

|

|

| Parfois un beau mur de pierre incrusté de lichen ou des cairns bordent le chemin. Les pierres se font aussi plus présentes lorsque le chemin se prend à descendre plus franchement vers Le Rouget. |

|

|

| Plus bas, le chemin se rétrécit et passe juste au-dessus de la départementale au milieu des herbes folles. |

|

|

| Encore quelques virages dans le bois et on aperçoit les toits couverts de lauzes du Rouget en-dessous. |

|

|

| Sur la terre glaise, le chemin rejoint le village du Rouget. |

|

|

| Le Rouget tire son nom de l’arkose, une pierre que l’on rencontre à la limite des massifs de granite et de gneiss, une sorte de grès résultant de l’altération avec le temps et les éléments de ces pierres originales. L’arkose peut se teinter de nombreuses nuances de la palette de l’arc-en-ciel, notamment de rosé, ce qui a donné le nom du village ici. L’arkose n’a pas son pareil pour orner les constructions, fournissant un contraste élégant avec les basaltes noirs. Il y avait autrefois, des carrières d’arkose un peu partout dans la région. Elles sont devenues rares ou fermées. Qui d’ailleurs aurait-il encore l’envie de construire sa maison en pierres taillées ? |

|

|

| Le GR65 suit la route qui descend en pente douce, en traversant le village. Autrefois, le gîte de la Croix du Plô se trouvait dans une grande ferme à la sortie du village. Pour notre bonheur certains résistent à la banalisation de la construction d’aujourd’hui. Ici, le propriétaire de la Ferme de la Croix du Plô, a retapé une maison de pierre du plus bel effet. |

|

|

| A la sortie du Rouget, la marche est aisée. Une petite route goudronnée sort à plat du village. C’est au bout de la route, devenue maintenant terre battue, près de la magnifique croix que se dresse la gigantesque ferme de la Croix du Plô. |

|

|

| Le large chemin de terre battue va hésiter alors entre bosquets de pins et la campagne ouverte, remontant même un peu sèchement pour un moment. |

|

|

Section 4 : De la plaine, puis une bosse, que pour le plaisir.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours casse-pattes près de Grazières-Mages.

| Encore quelques soubresauts dans la calme campagne… |

|

|

| …avant de plonger sur la D589 au milieu des lotissements récents de St Alban-sur-Limagnole en dessous. |

|

|

| L’entrée dans la petite cité n’est pas la plus agréable que l’on puisse imaginer. Le GR65 se plaît à nous faire faire un grand détour dans la banlieue. Les organisateurs du chemin n’aiment pas voir passer les pèlerins sur les départementales, même si la circulation n’est pas effrénée. |

|

|

| Alors, départ sur la route, sous les frênes et les épicéas pour les petits pavillons plus récents, qui tranchent avec le granite de la cité. Il y a raison à cela. Un gigantesque hôpital psychiatrique s’est développé ici, qui occupe tout le sommet de la cité. Ne fallait-il pas loger le personnel ?

Si vous êtes pressé, ne suivez pas le fléchage du GR65. Contentez-vous de suivre la D589. Vous arriverez au même endroit. |

|

|

|

|

| Hilarion Tissot, frère de St Jean-de-Dieu, fonda en 1821 un asile pour des hommes atteints dans leur santé mentale, en utilisant les pierres d’un château qui existait ici autrefois. L’asile gagna rapidement en notoriété pour accueillir des patients de la région et de tout le département. En 1869, on inaugura le bâtiment administratif. De nouveaux pavillons furent érigés entre 1895 et 1900.

François Toquelle, un médecin français, né et éduqué en Espagne, fut forcé de quitter l’Espagne après la défaite des Républicains lors de la Guerre Civile espagnole. Toquelles était le responsable de la médecine psychiatrique de l’armée républicaine. Il s’établit à St Alban en 1940. L’hôpital psychiatrique devint rapidement un centre d’avant-garde dans le traitement des malades sévères, en se basant sur une perspective psychodynamique. Toquelles était le pionnier de ce que l’on appelle la psychanalyse institutionnelle, qui essayait de renverser le dogme de l’époque qui consistait à traiter les aliénés mentaux comme des prisonniers. Dans son approche, l’institution devait aussi faire partie du traitement, et non pas être simplement un endroit pour héberger les patients. Toquelles créa des communautés de patients, encouragea la resocialisation, rejetant ainsi leur isolation. L’hôpital compta alors jusqu’à 600 patients en 1970. A cette époque, on pouvait croiser des malades sérieusement atteints dans les rues de la cité. L’ergothérapie, l’art brut, même la poésie étaient de règle. Les très célèbres Paul Eluard, Tristan ou Tsara fréquentèrent l’institution en tant que réfugiés lors de la seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui le nombre de patients a fondu. La psychothérapie a aussi évolué. |

|

|

| L’hôpital est encore en activité, quoi qu’avec des dimensions plus modestes qu’autrefois. Les bâtiments du siècle passé, dont certains sont en restauration, méritent attention. Voici le bâtiment administratif fait de pierres du Rouget et son toit d’ardoises. Tout près se trouvent des pavillons parallèles qui hébergent les patients. |

|

|

| Le GR65 quitte l’hôpital et passe devant le château. Il y avait ici un château dépendant de la baronnie du Marquis d’Apchier, au XIIème siècle. Le château a été modifié au cours des siècles, jusqu’au XVIIème siècle, puis progressivement transformé en asile psychiatrique. Ici aussi, la pierre du Rouget domine. |

|

|

| Par une rue fort en pente et des escaliers, le GR65 arrive sur la grand rue au niveau de l’église et des commerces. Rien n’est connu de l’histoire de l’église avant le XIVème siècle. On sait que depuis, elle dépendait d’un hôpital monastique pour les pèlerins. L’église fut agrandie au début du XIXème siècle. Son clocher mur, en peigne, avec ses ouvertures pour les cloches, est caractéristique de la région. |

|

|

| Le GR65 descend alors au bas du village. |

|

|

| Le parcours quitte St Alban sur-Limagnole sur la route goudronnée de la départementale D987. Comme Il est souvent d’usage, le GR65 quitte les bourgs sur la route goudronnée. |

|

|

| La route se dirige vers un petit parc où poussent les épicéas. |

|

|

| Le GR65 va à nouveau vous faire ici une farce dont il est coutumier. Il va monter sèchement et redescendre tout autant pour rejoindre la route un peu plus loin. Rapidement, il bifurque sur une petite route goudronnée qui monte au départ paisiblement entre sous-bois et campagne. En montant sur la colline, à mi-côte, le goudron cède sa place à la terre battue et le chemin se met à grimper assez sévèrement jusqu’au sommet de la crête. Derrière des rideaux de verdure, le regard se pose sur le large plateau de St Alban. |

|

|

Là-haut, sur la colline…

Attendez que la vidéo se charge.

Au sommet de la crête, de là-haut, le panorama sur la vallée est assez exceptionnel. Est-ce la raison pour laquelle on planifie toujours le chemin ainsi ? On vous dira que c’est pour éviter les routes départementales. Certes, mais ici le détour demande de sérieux efforts. C’est aussi souvent que dans ces endroits on a érigé les plus belles croix. Le pèlerin gagne ainsi son paradis à la montée, se recueille un instant au pied de la croix, puis expie ses fautes dans la descente.

| De la croix, le chemin redescend en pente soutenue sur la terre battue à Grazières-Mages. En face se profile la forêt où il faudra monter tout à l’heure. Comme il est souvent de règle, après la descente, c’est inévitablement la montée. |

|

|

| A la sortie du hameau de Grazières-Mages, le chemin traverse la Limagnole, guère plus imposante qu’un gros ruisseau, et rejoint la D589. |

|

|

Section 5 : Dans les derniers soubresauts de la Margeride.

Aperçu général des difficultés du parcours : un tronçon plus difficile du parcours du jour, avec la montée dans la forêt à Chabanes, puis le calme plat.

| Aussitôt, de l’autre côté de la départementale, revoici un parcours qui en vaut la peine. Il est taillé à même le granite et serpente très sévèrement, entre les racines des pins. Les ornières sont si profondes qu’il est facile d’imaginer ce que doit représenter le passage en cas de fortes pluies. Dans les cas extrêmes, la plupart des chemins pentus de Compostelle se transforment en de véritables ruisseaux. Il faut alors trouver les pierres adéquates pour sauvegarder ses chaussures et ses chaussettes ! |

|

|

| A l’instant que l’on commence à monter, on entre dans l’ombre que jettent les arbres sous lesquels règne la broussaille. Après une belle bosse à plus de à près de 20% de pente, le chemin devient un peu plus sage. Mais cela ne dure pas longtemps ainsi. |

|

|

| Puis la pente se fait à nouveau très rude, à près de 15%. C’est parfois la roche nue, parfois de vrais toboggans de terre dure, au milieu des pins, des chênes et des hêtres. |

|

|

Plus haut, les bosquets répandent de douces odeurs. La forêt est magique ici, qui se dévoile au fil de la montée et qui ouvre la porte à tous les rêves. La lumière joue avec la voûte du berceau des arbres. Parfois, dans le silence, on a le sentiment de voir surgir des elfes derrière les pins, dans le chaos des racines de pins torturées qui envahissent le chemin.

| Encore un bon coup de collier dans les racines, puis sur les cailloux qui glissent, et on pourra bientôt reprendre son souffle. |

|

|

| Au sommet de la colline, sur un large plateau, le chemin s’ouvre alors sur les clairières, au milieu des genêts et des pins qui inondent le paysage. |

|

|

| Sur le plateau poussent les céréales, avec des bosquets de feuillus, dont des frênes et des hêtres, le long du chemin. |

|

|

| Vous dire que l’eau fraîche coule à la place de pique-nique à l’entrée de Chabannes-Planes ne vous semblera pas superflu. |

|

|

| Le hameau est un îlot de tranquillité où les maisons de pierre paraissent être le paysage de toujours. Le granite est partout présent dans les maisons dont certaines sont mortes à jamais, dans le défunt “travail” à ferrer les bœufs, dans la vieille fontaine où l’eau s’est tarie pour l’éternité. Et pourtant, ce monde qui paraît mort respire encore la vraie vie, avec du bétail qui égaie les prairies. |

|

|

Et toujours ces belles croix de pierre, où de petits cailloux déposés par les pèlerins s’amoncellent, qui jalonnent le chemin.

| A la sortie du hameau, le GR65 fait un bout de route dans les prés. |

|

|

| Plus haut, au niveau d’une nouvelle croix de granite, le GR65 quitte le goudron pour retrouver la douceur du chemin de terre. |

|

|

| Le chemin s’embrouille alors sur le haut plateau, dans les pins, les hêtres et les frênes. Ici et là, les bois sont interrompus par des enclos cultivés. Mais on comprend vite, quand le regard plonge plus loin, que les collines plus éloignées qui couronnent le tout sont la plupart incultes, couvertes de bosquets et de broussailles. |

|

|

| Le GR65 s’enfile alors sur le plateau dans la forêt de pins, raides et serrés comme des allumettes. Sur de larges routes de terre, les pins font un rempart à ces lieux de solitude. C’est une masse continue d’arbres, que l’on devine sombres, rarement hostiles. Parfois, lorsque le chemin monte sur une petite butte, une cime verdâtre piquetée de clairières se profile dans le moutonnement tacheté de la forêt. |

|

|

Dans la forêt de Chabannes, un pèlerin a sans doute construit ceci pour passer la nuit ! Hélas, non, ces huttes sont juste faites pour la chasse aux palombes.

| Puis le chemin quitte la forêt, mais les pins et les frênes sont comme de grands parasols qui respirent la sérénité, le calme et la paix. La nature ici est “solaire”, si lumineuse. |

|

|

Section 6 : De la Margeride à l’Aubrac.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours très casse-patte ici, avec d’abord la descente pénible sur Les Estrets, dans un chemin fort cabossé, et la montée vers Bigose. Parfois les pentes sont supérieures à 15%.

| Le chemin musarde encore avec délice sous les pins et les frênes au milieu des belles Aubrac alanguies, qui feignent d’ignorer le pèlerin qui passe. |

|

|

| A la sortie du plateau, revoilà les bois et une descente qui va rapidement s’accentuer sur un large sentier tournoyant de terre battue au milieu des pins, où parfois le granite affleure. Vive les genoux et les chevilles endoloris ! |

|

|

Presque la sieste avant une terrible descente…

Attendez que la vidéo se charge.

| A la sortie du bois, on aperçoit Les Estrets au fond du vallon. Il n’est que de laisser aller son imagination pour pressentir l’épreuve que doit être la descente dans les ornières par temps pluvieux, à plus de 30% de pente. |

|

|

| Les Estrets, avec ses belles maisons de granite gris et ses toits recouverts de lauzes brillantes, est un village qui s’est bâti grâce à un gué sur la Truyère. Il est difficile d’approcher de l’église, tant elle est encastrée dans les maisons du village. |

|

|

| Le GR65 quitte Les Estrets sur le goudron, rejoint la D2, la traverse pour passer au hameau du Pont des Estrets, où passe la Truyère. |

|

|

| Ici se trouvait autrefois une commanderie de l’ordre de St Jean de Jérusalem, qui encaissait un péage pour traverser la Truyère. C’est au hameau de La Truyère, à une portée de fusil des Estrets que coule la rivière. On ne peut pas dire qu’ici l’eau coule à flots. Pourtant, parfois, elle bourdonne. Petit ruisseau né en Margeride, la rivière va pourtant grossir, récoltant l’eau de la plupart des ruisseaux et des petites rivières de la région, avant de se jeter un peu plus bas dans le Lot, son seigneur et maître, du côté d’Entraygues-sur-Truyère. |

|

|

| A l’angle des trois quatre maisons de pierre du hameau, le GR65, qui se plaît à prendre de l’altitude, va grimper sévèrement sur un mauvais chemin au hameau de Bigose. |

|

|

| Le chemin ressemble à une “draille”, ces chemins à bestiaux de l’Aubrac, boueux et caillouteux à souhait, difficiles aux pieds qui glissent. Le GR65 pénètre alors en Aubrac, suivant l’ancienne voie romaine, la Via Agrippa qui conduisait de Lyon à Toulouse. |

|

|

| Plus haut, la pente s’atténue, toujours au milieu des genêts et des pins. |

|

|

| Le chemin atteint bientôt Bigose, une poignée de maisons de pierre, où on trouve aussi à se loger et à se restaurer. |

|

|

| A la sortie de Bigose, un chemin de terre musarde un peu dans les pâturages. Il va le faire ainsi pour un bon kilomètre sur de douces ondulations. |

|

|

| Ce n’est pas de la vraie campagne. Ce sont plutôt des landes assez maigres où paissent les troupeaux, de belles landes de plus en plus silencieuses, au bord des forêts denses de conifères. |

|

|

| Peu après, le chemin s’élève en pente prononcée sur les cailloux. |

|

|

| Si vous passez ici par temps pluvieux, vous marcherez sur de grosses ornières dans un torrent ruisselant. Jadis, il y avait ici une allée de majestueux pins sylvestres à l’allure squelettique qui offraient au ciel ce qu’il leur restait de tête. Ils s’élançaient, sveltes, comme d’immenses pieux, au-dessus de la mêlée sauvage. Aujourd’hui, le paysage prend des airs fantasmagoriques, au milieu des rebus de troncs coupés et des genêts. |

|

|

| Au sommet de la crête, dans ce magnifique paysage uniforme, le chemin se stabilise, pour avancer sur de nombreux kilomètres, quasi à plat. Ici les Aubrac ont repris le travail. |

|

|

| Le long du chemin, les pins lancent leurs fuseaux légers vers le ciel, impériaux, élancés, rectilignes. On loue souvent leur beauté en disant qu’ils ont de l’allure. On dirait parfois des colonnes antiques. Les hêtres, les chênes et les frênes, plus dodus, ne veulent pas être de reste. |

|

|

Section 7 : La porte de l’Aubrac.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans problème.

| Sur le haut plateau, le chemin avance alors au milieu des haies d’honneur que forment les pins. L’intérieur de la forêt ne se révèle pas très sombre. La futaie n’est pas dense, semée de rares taillis et d’arbustes de toutes espèces. Les pins étouffent souvent de leur masse les arbustes qui ont eu le malheur de pousser à côté d’eux. |

|

|

| Ce sont alors de très longues traversées entre campagne et sous-bois sur les contreforts de l’Aubrac. La route de terre est large et ne demande aucun effort. Il n’est que de glisser un pas l’un après l’autre. Comme l’effort n’est pas soutenu, l’œil s’attarde sur les genêts au bord du chemin ou sur une croix de fer plantée sur une pile de granite. |

|

|

| On aurait pu marcher des heures dans cette grande félicité, mais voilà que les bonnes choses ayant toujours une fin, l’exercice dure jusqu’à rejoindre une petite route goudronnée. |

|

|

| Le GR65 revient alors pour une centaine de mètres sur la route, avant de retrouver un chemin. |

|

|

| Le chemin repart alors à la lisière des cultures, sur une route gravillonnée. A partir de là, la nature se fait moins belle. Les pâturages cèdent souvent la place aux cultures. Les élégants pins disparaissent du bord du chemin pour laisser pousser les insignifiants buissons et les herbes folles. Même la terre battue se met à vouloir se parer de gravillons. Car nous nous rapprochons à nouveau de la civilisation. Ne faut-il pas aussi faire de la farine pour nourrir les gens d’Aumont-Aubrac ? |

|

|

| Au bout du chemin, c’est Aumont-Aubrac, la porte de l’Aubrac. Le chemin part alors sous une allée d’érables, de hêtres, de frênes et de chênes. |

|

|

| Le GR65 rejoint alors une route qui mène au centre du bourg. |

|

|

| Aumont-Aubrac est un petit bourg d’un millier d’habitants, très voisin de l’autoroute A75 qui traverse du Nord au Sud le centre de la France. A cause de la proximité de l’autoroute et du pèlerinage de Compostelle, le bourg est une ville-étape où se croisent pèlerins et touristes.

L’église St Étienne faisait partie d’un monastère bénédictin du XIIème siècle. L’édifice a conservé une partie romane en dépit de nombreuses transformations. A l’intérieur, tout est moderne. Le bourg n’est pas très riche en monuments à visiter. On y trouve tout de même un petit centre médiéval avec des maisons de pierre construites aux XVIème et XVIIème siècles. La vieille Maison du Prieuré tient lieu d’office de tourisme.

|

|

|

| On trouve un petit parc très agréable au centre. |

|

|

| Dans l’ensemble, ce n’est pas le plus beau bourg de la région, avec une route assez passante et un centre assez encombré. Sur la place, c’est aussi la statue qui trône pour rappeler la “Bête de Gévaudan” qui a terrorisé la région. Ce sont aussi les signes de Compostelle, que l’on trouve souvent. |

|

|

Gastronomie locale

L’aligot, la Margeride et l’Aubrac sont liés, et de manière inextricable. Comme toute recette originale qui se respecte, l’aligot possède sa légende, venant de l’époque mérovingienne. En 590, le roi Eulalius était fort désappointé. Il avait déjà dix-sept filles. Sa femme et ses maîtresses ne donnaient naissance qu’à des filles. Il demanda alors conseil aux évêques d’Auvergne, de Rouergue et du Gévaudan. Les trois ecclésiastiques obéirent à l’ordre du roi et décidèrent de se rencontrer sur le plateau de l’Aubrac. L’évêque d’Auvergne avait emmené avec lui des pommes de terre. A cette période, chacun avait toujours quelques kilos de ce précieux tubercule avec lui. L’évêque de Rouergue avait avec lui du fromage, de la crème et du beurre. Celui de Gévaudan avait les mains vides, mais avait obtenu pour un bon prix un peu de sel et d’ail. Les évêques étaient affamés mais ne savaient pas cuisiner. Ils furent sauvés par un “buronnier”, qui jeta les patates, le fromage, la crème l’ail et le beurre dans un pot sur le feu. L’aligot était créé. En ce qui concerne le roi, il eut encore six filles et sa dynastie disparut des cadres de la royauté. La “Croix des 3 Evêques”, la jonction de 3 départements français se trouve près d’Aubrac (deux étapes plus loin). Ainsi la géographie est aussi associée à la légende.

Voici la recette traditionnelle de l’aligot, que vous ne manquerez pas de consommer sur le chemin. Il y a, bien entendu, quelques variantes. Mais elles se rassemblent toutes. Cuisinons, disons, pour 4 personnes. Il faut 1 kg de patates farineuses, 400 grammes de tome de Laguiole fraîche, (1-3 jours), 200 grammes de crème épaisse, 1 à 2 gousses d’ail, du sel et du poivre. Peler et bouillir les patates dans de l’eau salée avec l’ail, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Couper le fromage en petits dés. Éliminer l’ail des pommes de terre, les essorer et les passer au passe purée. Dans une poêle, déposer la purée de pommes de terre sur feu doux. Y mélanger la crème avec une cuillère en bois. Ajouter alors graduellement le fromage, par poignées, une à la fois. Bien mélanger pour lisser et aérer la préparation. Vous êtes censés faire des huit dans le plat! Le succès de la recette est dans le brassage, l’aération et la qualité du fromage. Les experts de la fondue suisse savent exactement comment faire pour réussir! Le résultat global est quelque chose qui est entre le chaud, la satiété et la flaveur. L’aligot est souvent servi avec des saucisses.

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 5: De Aumont-Aubrac à Nasbinals |

|

|

Retour au menu |

.

.