Une bonne mise en jambes

DIDIER HEUMANN, MILENA DALLA PIAZZA, ANDREAS PAPASAVVAS

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/du-puy-en-velay-a-st-privat-dallier-par-le-gr65-29068056

Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore en France de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouver sur Amazon un livre qui traite de ce parcours. Cliquez sur le titre du livre pour ouvrir Amazon.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page.

De très nombreux pèlerins et randonneurs débutent le chemin de Compostelle au Puy-en-Velay. La première étape n’est pas une promenade de santé. Ne met-on pas le marcheur dans une situation difficile, avec des forts dénivelés, avec un sac souvent trop lourd ou des chaussures peut-être mal adaptées à la marche? Pour le sportif, c’est une étape ordinaire. Mais existe-il vraiment des étapes ordinaires? Le parcours change chaque jour, et chaque jour est un nouveau jour.

Le Velay est né de l’érosion de volcans complexes qui ont surgi dans un socle de granit. C’est une longue histoire. Les volcans ont explosé sur un socle granitique primitif de mille mètres de hauteur, épanchant laves sur laves jusqu’à 2500 mètres au moins de hauteur. Puis, lorsque Vulcain et Héphaïstos, c’est selon, décidèrent de stopper leurs vomissements convulsionnaires, l’usure s’installa. Chaque millénaire vit le paysage plus bas, moins compact, fragmenté en puys, en abîmes et en précipices, rongé par les rivières. Sur ce socle de scories et de cendres volcaniques, les rivières et les glaciers ont charrié petit à petit des sédiments tendres, comme les marnes et les calcaires lacustres, lissé le paysage pour créer de vastes plateaux. Mais le basalte est résistant comme fer. La nature a difficilement raison de sa puissance. Les petites collines arrondies de puys ont résisté à l’usure progressive et les trois célèbres rochers du Puy, le rocher Corneille, le rocher Saint-Michel et le Mont Anis sont encore les aiguilles visibles de ces cheminées volcaniques d’autrefois.

L’agriculture, particulièrement l’élevage, est omniprésente. Les champs et les prés de dimension modeste se succèdent. Ce paysage agricole laisse peu d’espace à la forêt, bien que de nombreux petits bosquets sillonnent la région. Le plateau s’est formé par l’empilement de larges coulées volcaniques basaltiques successives. De petites collines volcaniques s’élèvent parfois au-dessus du plateau. On les appelle ici des “gardes”, couvertes de terres fertiles avec, au sommet, des pins ou des landes. En raison de la présence de nombreux cratères volcaniques, des tourbières se sont créées dans le Devès. Le Lac de l’Œuf, où le GR65 passe, en est un exemple saisissant. Le Devès est dominé par l’agriculture et l’élevage. Les cultures sont plus rares. Les fermes sont souvent marquées de haies vives de noisetiers et de frênes. Les paysans ont ôté les blocs de pierre gênants pour favoriser le labourage, en faisant de petits murets, qui agrémentent le bocage.

Les villages sont relativement compacts, articulés autour d’une église ou d’un château, organisés autour d’une place ou d’un “couderc”, un espace public, traduit, comme sur le territoire de la Margeride voisine, une tradition communautaire marquée par la présence d’un four à pain, des lavoirs, des fontaines, des métiers à ferrer les bœufs. Pour les maisons, les hommes ont choisi la pierre volcanique, le matériau disponible sur place. Les pierres sombres et mates donnent une touche austère aux villages. Le chemin file du Puy direction sud-ouest, du bassin de la Loire à celui de l’Allier. Nous sommes sur les plateaux du Devès, dans le Velay, là où les extrémités sont profondément entaillées, par la Loire à l’est et par l’Allier à l’ouest. Peu de vallées taillent un paysage assez horizontal. L’étape est entièrement en Haute-Loire. Nous sommes déjà dans les paysages typiques du Massif central, faits de petites montagnes boisées, mais avec parfois aussi des gorges profondes. La nature est profondément torturée ici.

Difficulté du parcours : Dans cette étape, les dénivelés sont relativement conséquents, mais la pente est progressive et assez supportable (+649 mètres/-389 mètres). Ce sera une montée progressive vers les Monts du Devès. De là-haut, on devine au loin la Margeride, et plus loin encore, l’Aubrac. Pour un départ sur le Chemin de Compostelle, c’est un bon début, non ? 23.2 km de marche et plus de 600 mètres de dénivellation positive pour atteindre les Monts du Devès. Une descente, pas toujours légère, parfois très rude sur les cailloux, conduit le pèlerin à St Privat d’Allier.

Dans cette étape, les passages sur chemins dépassent ceux sur le goudron. Ce n’est pas toujours le cas sur le Chemin de Compostelle :

- Goudron : 9.5 km

- Chemins : 13.7 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur la Via Podiensis. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les “vrais dénivelés”, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Voici un exemple de ce que vous trouverez. Il suffit de prendre en compte la couleur pour comprendre ce qu’elle signifie. Les couleurs claires (bleu et vert) indiquent des pentes modestes de moins de 10%. Les couleurs vives (rouge et brun foncé) présentent des pentes abruptes, le brun dépassant 15%. Les pentes les plus sévères, supérieures à 20-25%, très rarement plus, sont marquées de noir.

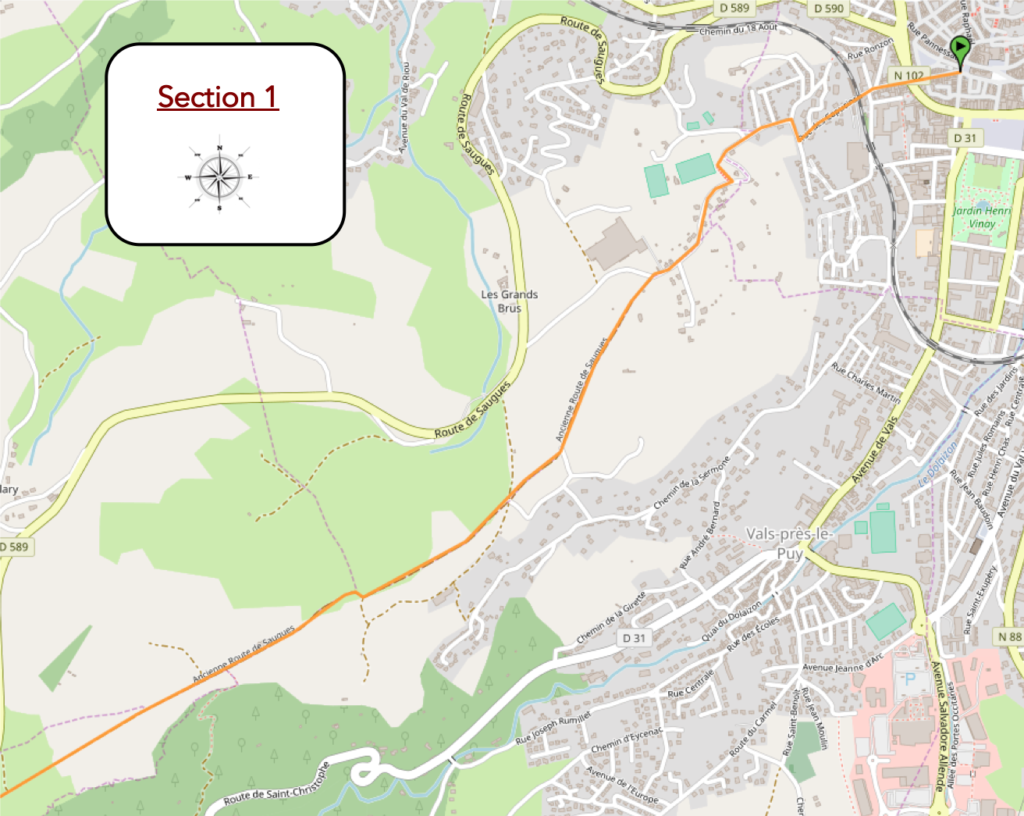

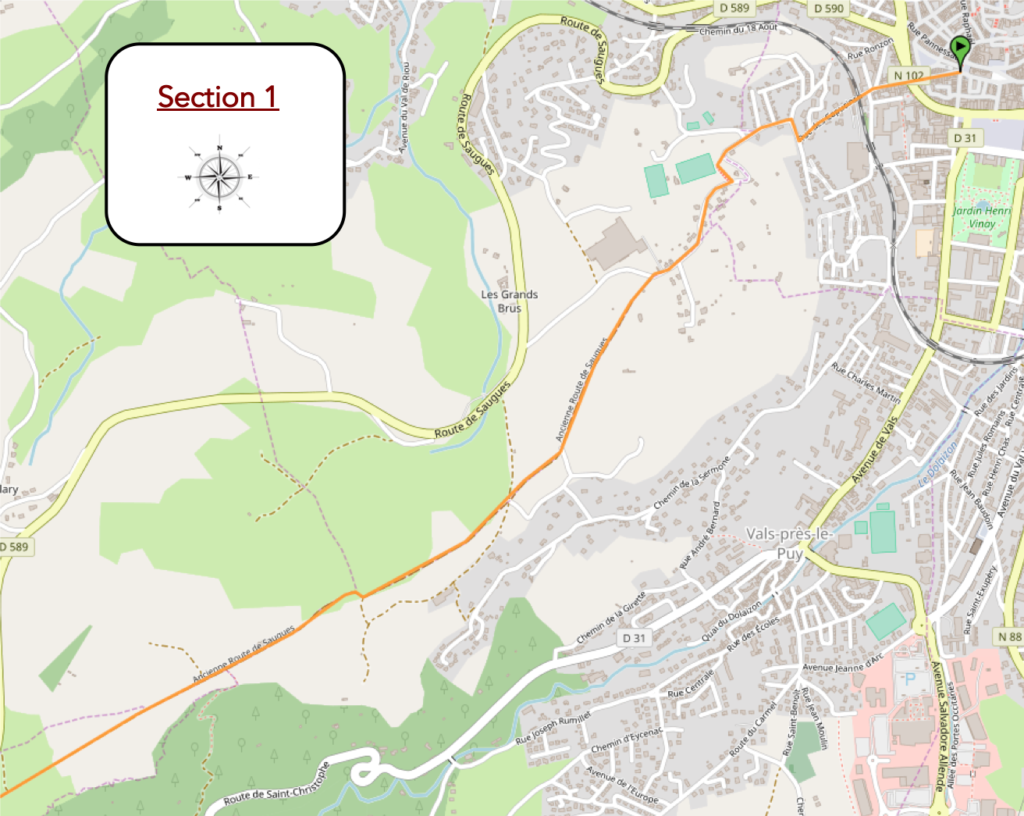

Section 1 : Un départ en fanfare.

Aperçu général des difficultés du parcours : le début est pénible pour des gens non entraînés. Mais, après le premier kilomètre, le parcours devient nettement plus calme.

|

Au Moyen-Âge, c’est du parvis de Notre-Dame que les pèlerins s’élançaient vers la lointaine Galice, à la première des 102 marches qui relient les rues basses à la haute ville. C’est encore aujourd’hui, au petit matin, à 7 heures précises, que les pèlerins, en très grande majorité, assistent à la messe et à la bénédiction. A ces heures-là, la ville est vide.

Aujourd’hui, il y a une bonne centaine de pèlerins présents à la messe, en face de la Vierge noire. C’est une messe traditionnelle, avec aussi de nombreuses recommandations et conseils, livrés en de nombreuses langues, sur le pèlerinage. On délivre aussi le “crédencial”, le passeport à tamponner du chemin de Compostelle, pour les pèlerins qui n’en ont pas encore.

|

|

|

| Pour l’occasion, on ouvre le grand escalier de l’église, fermé pour les visites, et les pèlerins sortent un à un de l’église. Ils se dirigent, en descendant la rue des Tables vers l’intersection de la rue St Jacques et du grand boulevard St Louis. |

|

|

| En face, c’est la rue des Capucins, le vrai départ de la Via Podiensis. Le gîte des Capucins est un peu le cœur du dispositif au Puy. De très nombreux pèlerins partent d’ici, ayant passé la nuit soit à l’hôtel, soit dans le gîte proprement dit. Chacun selon sa bourse ! |

|

|

| Dans la rue des Capucins, le pèlerin non averti va vite s’apercevoir que le chemin de Compostelle n’est pas une sinécure. Pour un hors d’œuvre, c’en est un, et plus tôt sec. Le parcours grimpe comme il peut grimper dans les Alpes, sur un trottoir étroit. |

|

|

| Partout les signes rappellent au pèlerin qu’il n’est pas parti pour une balade du dimanche. 1521 kilomètres, cela marque les esprits, et les mollets aussi ! |

|

|

| Puis le parcours gagne la Rue de Compostelle, mais la route n’en demeure pas moins raide pour autant. La Rue de Compostelle se tord et se perd dans les hauteurs de la banlieue. La route sort alors de la ville pour la banlieue de Espaly St Marcel. Et la pente est de plus en plus forte. |

|

|

Sur la route s’égrènent les pèlerins, comme autant de grains de rosaire. Comme sur tous les sentiers de longue marche, les marcheurs sont très nombreux au début, mais le plus souvent, leur nombre diminue comme peau de chagrin avec les kilomètres. Il y a ceux qui partent vite, les trop sûrs d’eux, qui forcent leur talent. Ils se font un point d’honneur à être les premiers au sommet de la colline. Il y a les inquiets, les rêveurs, ceux qui cherchent à retarder le moment où ils seront vraiment partis. D’autres découvrent les premières pentes du chemin. On leur a bien raconté et ils savent que d’autres pentes suivront qui seront sans doute moins aimables. Alors ils marquent un temps d’arrêt, musardent à prendre des photos des hauts de la ville. Puis ils se remettent en route, assurent le pas. La jeunesse n’est pas l’apanage des pèlerins. Des retraités pour la plupart, qui marchent seuls, en couples ou en groupes plus consistants. Certains portent la coquille symbolique autour du cou ou accrochée au sac. La coquille n’est pas qu’un simple symbole. C’est un pont avec l’invisible, une compagne protectrice pour aller au bout du voyage. On rencontre aussi des pèlerins accompagnés d’un chien, relié parfois à eux par un harnais. Plus rares sont les ânes ou les chevaux.

En se retournant, on peut jeter encore un coup d’œil à la cathédrale et à Notre-Dame-de-France perchée sur le rocher Corneille. D’ici on ne voit pas St Michel d’Aiguilhe.

| La pente est raide, parfois à plus de 15% sur le premier kilomètre. Après un passage sur de petits escaliers, la route continue son ascension dans les lotissements récents. |

|

|

| Plus haut, la pente se calme quand la route passe au lieudit Sejalat, près d’une grande usine où on fabrique de la dentelle. |

|

|

| Le G565 abandonne alors la route pour un large chemin de gravier, qui part à plat, en pleine campagne. C’est l’ancienne route de Saugues. Ici il reste encore des traces marquées des pluies récentes. Et aujourd’hui, la météo n’est pas encourageante, non plus. |

|

|

| Le chemin passe près d’anciens “sucs”, des cônes qu’on appelle aussi dans le pays “gardes”, autrement dit de petits volcans remaniés par l’érosion, aux formes nettement émoussées, constitués de pierres rouges, meubles, exploitées sous le joli nom de pouzzolanes. Le Puy s’enfuit au loin, au milieu de la rondeur des petits volcans qui sont le charme du Velay. |

|

|

Chemin faisant, on trouve la croix de Poulignac. Détruite en 1940 par la foudre, le socle datant du XIIème siècle, elle n’était plus qu’une colonne étêtée. Elle a été restaurée récemment. Les sceptres dominent le monde, mais les croix sont les clefs du Ciel. Personne ne sait plus bien dire de quelle époque datent les milliers de croix que l’on rencontre sur le Chemin de Compostelle, une coutume qui remonte bien loin, aux premiers temps de l’évangélisation. Initiative des paroisses, acte de piété individuel, commémoration d’un événement, elles ont servi et servent encore à marquer le chemin, le village, la paroisse, à fournir de halte pour les processions qui se font de plus en plus rares.

| Le chemin s’éternise alors sur de longs faux plats, à travers champs. Le chemin se teinte de poussière brune et rouge, reflétant un peu l’origine volcanique de la région. Ici le ciel est si bas qu’il semble plonger sur la terre, les prés et les rares cultures. C’est une terre ondulante, de l’agriculture, avec peu de cultures et parfois du bétail. Si vous passez par ici un jour venteux, vous constaterez que le plateau peut être siphonné par le vent. De rares feuillus, dont des charmes, des frênes et des érables campent parfois près des murets de pierres désordonnées, des cynorhodons et des ronces. |

|

|

| Dans la vallée du Dolaison, en-dessous du chemin, de nombreuses “chibottes” sont présentes. Un sentier y est dévolu. Peu de “chibottes” sont présentes ici sur le GR65.

Lorsqu’on distribua aux citoyens des terres à cultiver, souvent on délaissa les ornements, s’attachant d’abord à l’utile. De modestes cabanes pour les bergers et les laboureurs virent ainsi le jour. Il fallait débarrasser les futurs champs des pierres. On avait compris comment joindre l’utile à la commodité, non à l’agréable. Les “chibottes” ou “tsabones”, des cabanes en pierre sèche, sont donc encore visibles en Haute-Loire, particulièrement dans la vallée de la Dolaison. On ramassait les pierres volcaniques dans les labours pour construire ces cabanes, tels des igloos. C’étaient, alors, des habitations temporaires, saisonnières pour les travaux des champs et des vignes, qu’on occupait durant l’été. Certaines possédaient même le chauffage. On abandonna ces masures mal commodes dans les années 1920-1930. Elles ne sont plus aujourd’hui que des attractions touristiques. |

|

|

| Un peu plus loin, le chemin devient moins caillouteux, vire sur l’ocre, monte en pente plus soutenue près d’une ferme isolée au lieudit Conflans, juste en-dessous de la “garde” de Croustet. |

|

|

| Puis le chemin défile à nouveau, en pente très légère, presque rectiligne, le long des haies de petits feuillus et des herbes folles. |

|

|

| Dans ce paysage uniforme, on traverse des prairies en abondance. Au moment où nous décrivons l’étape, le bétail est rare, mais vous pouvez passer ici à d’autres saisons et voir de nombreuses vaches ou montons gambader dans les prés. Les cultures sont assez rares, avec un peu de maïs et peu de blé. |

|

|

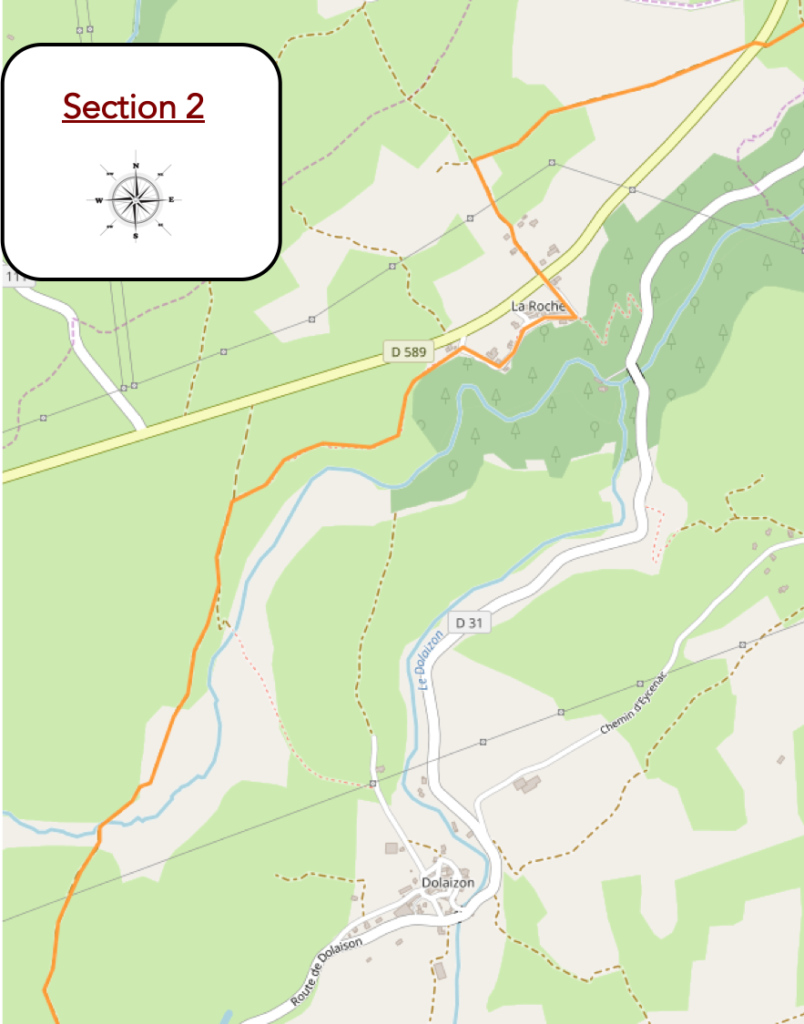

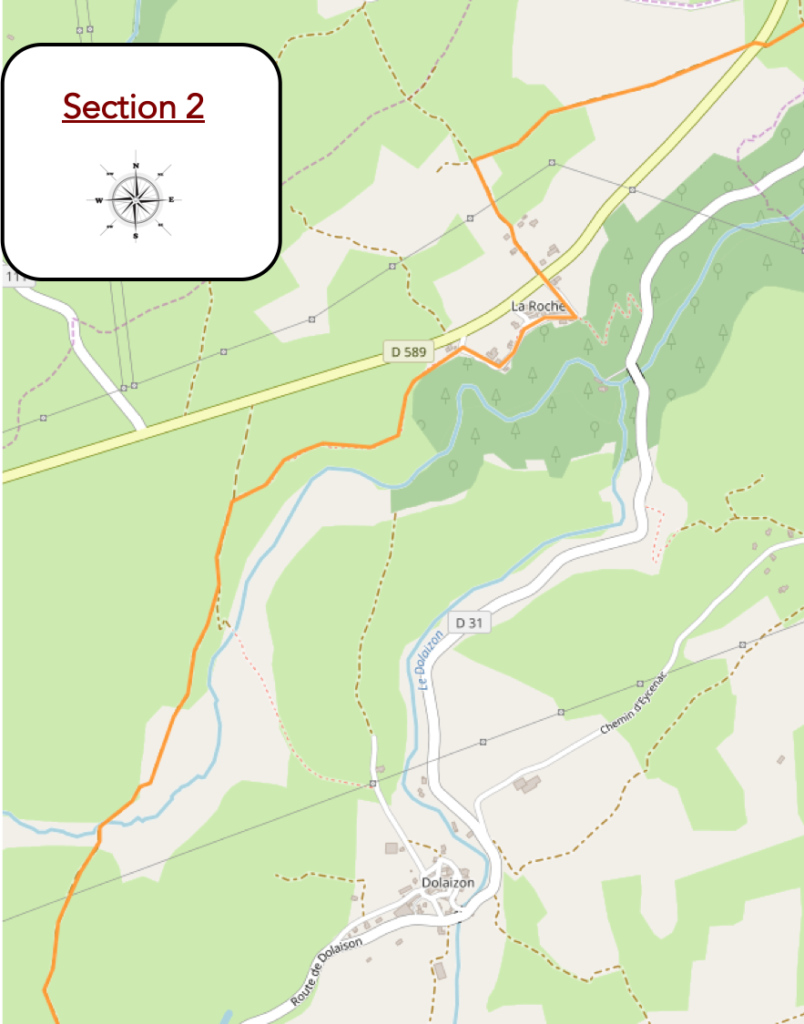

Section 2 : Le long d’une longue plaine qui s’étire.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté, avec quelques légères pentes.

| Peu après, au bout d’une assez longue rectiligne, le chemin passe de l’autre côté de la D589, la départementale qui traverse toute la région. |

|

|

|

Nous sommes au lieudit Les Fangeasses. Il en est toujours ainsi. Chaque fois que vous débutez un nouveau Chemin de Compostelle, les signalisations fleurissent, bien organisées et claires. Cela se gâte souvent par la suite. Dommage, mais on se perd toutefois rarement. |

|

| Un chemin, devenu plus étroit mais souvent toujours aussi rouge, se promène alors dans les prés au milieu des haies de ronces et d’herbes folles, avec parfois de la charmille, et de nombreux frênes solitaires. Le sol est parfois un tapis de pouzzolanes, ces petites pierres alvéolaires, qui sont des scories volcaniques. Elles peuvent être rouges ou noires. Ici elles sont rouges. |

|

|

| Au lieudit La Sagne, à deux pas d’un peu de civilisation, le chemin tourne à angle droit. Ici on alerte les pèlerins de ne pas se faire détourner du chemin par de mauvais conseillers. Est-ce vraiment usuel ? Pour notre part, après des milliers de kilomètres sur les Chemins de Compostelle, nous n’avons jamais été inquiétés à ce sujet. |

|

|

| Peu avant la Roche, à la sortie du hameau de la Sagne, le parcours coupe à nouveau la départementale D589, qui va du Puy vers St Privat d’Allier. |

|

|

| Une petite route longe alors une collection incroyable de fermes, toutes identiques, faites de gros blocs de basalte noir jointoyés à la chaux, sous leurs toits de tuile rouge. |

|

|

| Puis un chemin pentu descend et monte sous le village. La Roche est un petit hameau à califourchon sur une corniche qui surplombe une vallée profonde où coule, tout au fond, le Dolaison. Dans le village, grande est l’ordonnance des lieux, de quelque côté qu’on se tourne. Dire que c’est la pierre qui domine ici est peu dire. C’est un chapelet de maisons, toutes dans le même uniforme, un peu comme si elles étaient nées le même jour. Même patron, même couleur. Le basalte n’est pas une pierre qui manquait ici. Mais tous les carriers vous diront que le basalte est une pierre cassante, difficile à tailler au carré. Qu’à cela ne tienne ! Les anciens l’ont utilisé sous forme de gros blocs irréguliers ou parfois taillés à la hâte, joints à la chaux ou au mortier. Les autres pierres volcaniques, on les a aussi glissées dans les murs ou parfois en plaques sur les toits, pour en faire des lauzes. |

|

|

| Ici se dresse un outil de fer qui ressemble à un instrument de torture. Rassurez, ce n’était pas à l’usage des humains, mais des bœufs de naguère. Pauvres bœufs, tout de même ! C’est un vieux métier à ferrer les bœufs, appelé aussi “travail”. Si pour un cheval docile, le ferrage est effectué sans trop l’entraver, le maréchal-ferrant utilisait le “travail” pour les vaches et les bœufs qui ne peuvent rester debout sur trois pattes. Il n’y a bien sûr plus aucun bœuf qui ne tire la charrue. Heureuse région qui a su conserver son patrimoine !

Nous sommes au début de la Via Podiensis, et parfois de rares haltes affichent leur intérêt à ne pas laisser mourir de soif et de faim le pèlerin. Ici, le tenancier est sans doute parti faire la pause.

|

|

|

| Le GR65 sort peu à peu de cet incroyable village, où aucune construction récente ne vient modifier l’unité, du moins où le parcours passe. Les murs sont parfois si hauts, qu’on pourrait se croire au pied d’une forteresse. |

|

|

| A la sortie du village, un chemin étroit, rempli de cailloux de toutes les tailles, suit la corniche, à plat sur la lèvre supérieure de la crête, au-dessus du ravin de la Gazelle. En dessous coule le Dolaison. |

|

|

Par temps pluvieux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, le marcheur a l’occasion de jouer à saute-mouton au milieu des flaques et des pierres…

Attendez que la vidéo se charge.

| Dans cette steppe, où le granite affleure, parfois le bétail mange l’herbe rase. L’horizon est une ligne de crêtes profilées à 1000 mètres d’altitude. C’est le cœur du Velay, une large plateforme volcanique, bordée, devant vous, par les monts du Devès et ses innombrables petits volcans. La chaîne du Devès est la ligne de partage entre le bassin de la Loire, à l’est, et celui de l’Allier, à l’ouest. |

|

|

| Au bout de la crête, le chemin s’élargit et descend doucement dans le sous-bois. |

|

|

| Il arrive au lieudit La Terre de l’Église. Les rochers qui affleurent sont des granites comme le sont les croix. Mais les pierres du chemin restent d’origine volcanique. |

|

|

| La terre parfois ocre, malgré les petits cailloux qui ont pris pension, est agréable pour la marche dans les fougères. Apparaissent alors les premiers murets de pierres sèches recouverts de mousse, si caractéristiques du GR65, sous les arbres. On voit des frênes et des érables à foison. Les chênes commencent à pointer leur nez, ainsi que quelques épicéas et quelques pins. |

|

|

| Le chemin descend alors doucement pour traverser le petit ruisseau de la Roche sur un pont à dos-d’âne. L’eau n’y coule pas à grand niveau. |

|

|

| Après le ruisseau, le chemin de terre remonte dans le sous-bois où la végétation devient exubérante. Même les aulnes concurrencent les chênes, les érables et la charmille. Par temps de pluie, ces sentiers en pente, qu’elle soit douce comme ici ou plus prononcée, se transforment parfois en vrais ruisseaux. |

|

|

| Puis les frênes reprennent de la vigueur et le lichen s’incruste dans le sous-bois jusqu’à apercevoir le village de St Christophe-sur-Dolaison. |

|

|

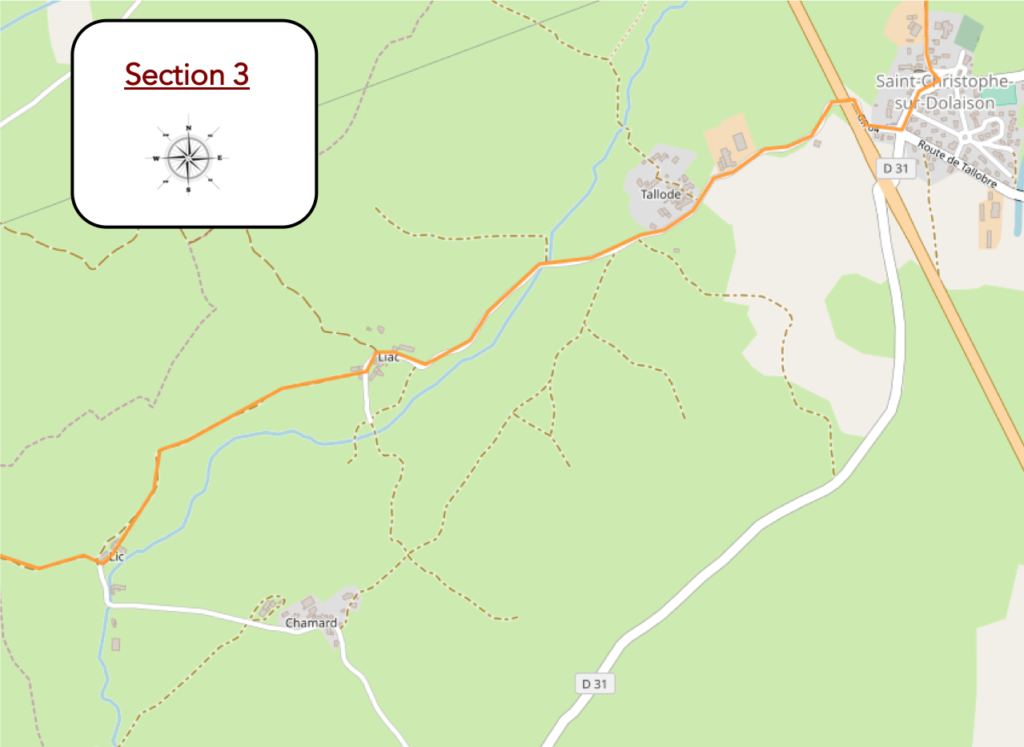

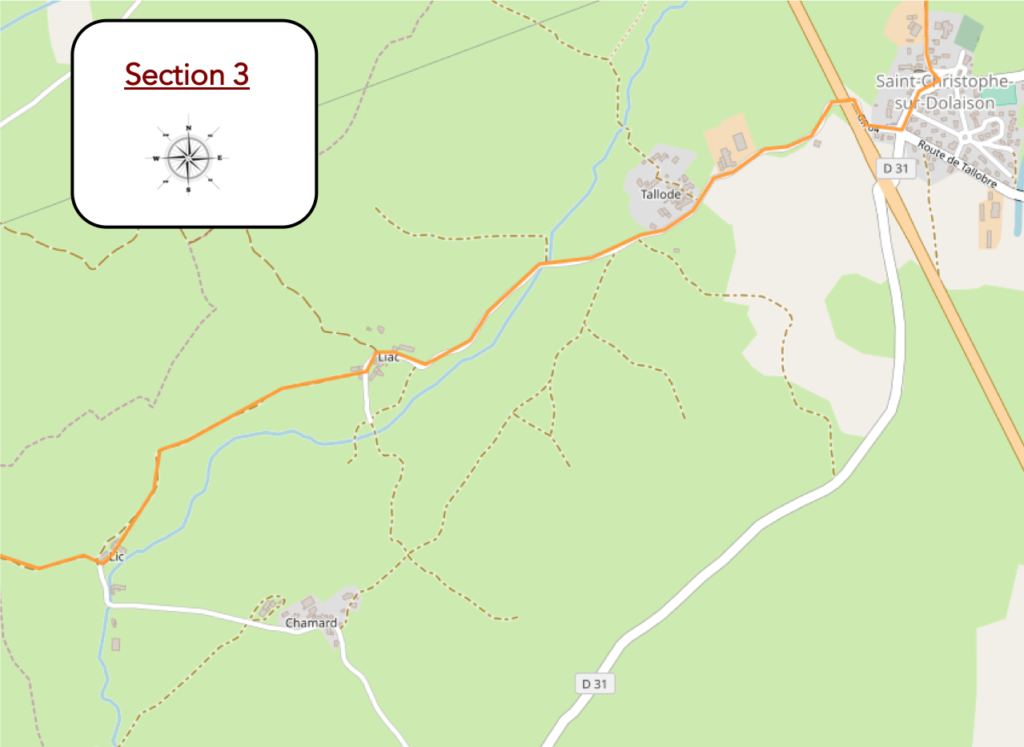

Section 3 : Après St Christophe-sur-Dolaison, de petits hameaux de pierre dans la campagne.

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours sans difficulté.

| St Christophe-sur-Dolaison est articulé autour d’une petite place, où se situe l’église. L’église, monument historique, remonterait au XIIème siècle, signalée par les Hospitaliers du Puy et les Templiers qui ont habité la région. Son matériau de base est de la brèche volcanique, en fait un conglomérat naturel de fragments de roches volcaniques liées par un ciment de cendres volcaniques. Les murs ont toutes les nuances de l’ocre au rouge, et l’église se coiffe d’un très curieux beffroi avec ses quatre ouvertures qui font comme un clocher en peigne. Le clocher en peigne est une marque de fabrique de toute la région. Avec le temps, l’église a subi de légères modifications, dont l’adjonction d’une chapelle et d’un escalier. |

|

|

|

|

| On trouve à se restaurer au village, pour peu que vous y passiez aux heures d’ouverture. Il faut souligner ici que vous serez souvent déçus de trouver porte close sur le chemin. La solution est de prendre ses renseignements à l’étape précédente. Là, on pourra vous informer de ce qui est ouvert ou fermé. Seuls les points d’eau sont toujours disponibles, ce qui est tout de même le viatique pour les marcheurs assoiffés.

Ici aussi, comme dans tous les villages de la région, les roches volcaniques éclatent de tous les tons dans les maisons. |

|

|

| A la sortie de St Christophe-sur-Dolaison, quelques centaines de mètres plus loin, le GR65 passe devant la Place du Lavoir, et descend pour traverser la D51. |

|

|

| Une route monte en pente douce vers Tallode, à 10 km du Puy-en-Velay. |

|

|

A Tallode, les maisons ont une unité remarquable sous leurs pierres basaltiques. Ces hameaux que l’on rencontre sur le chemin, ce sont de petites poignées de maisons massives, faites pour durer au-delà du temps. Ce sont de magnifiques maisons en vérité, de plusieurs siècles. Les hommes ont taillé ici dans les falaises granitiques et basaltiques, noires et grises, coupé les chênes pour faire émerger des fermes, des granges, parfois des maisons de maître.

Attention ! En Velay, le granite était là avant tout le monde. C’est un vieux monsieur de 300 millions d’années, alors que Vulcain et Héphaïstos n’étaient que des bambins et ont commencé à jouer aux billes ici il y a seulement 15 millions d’années. Alors parfois le granit, qui se taille à merveille, remplace le basalte.

| La route passe plus loin en pleine campagne vers Liac. |

|

|

| Sur la route, au lieudit Pré Neuf, l’alternative est de gagner Bains, puis plus loin le lac de L’Œuf. |

|

|

| Des montées et des descentes douces, un mélange agréable de champs, de prairies, de bosquets de frênes, des troupeaux qui piaffent en liberté dans l’herbe fleurie, voilà le programme. |

|

|

| La route arrive bientôt au hameau de Liac. Ici encore un “travail” en fer pour ferrer les bœufs. |

|

|

| Et toujours la magie de ces pierres volcaniques qui n’ont pas été alignées au hasard dans les maisons massives, faites pour résister au temps. Dans ces villages, même certaines maisons ont été transformées dans le même état d’esprit. |

|

|

| Le GR65 quitte Liac, toujours sur le goudron d’une route un peu désossée, parfois le long de murets de pierre, sous les frênes et les érables. |

|

|

| Un peu plus loin, le goudron fait place à une terre battue ocre. Le chemin progresse à plat, ou en très légère montée, jusqu’au hameau de Lic, où il retrouve un instant le goudron. |

|

|

| Les solides croix de granite sont présentes partout ici, dans les villages et le long du parcours. |

|

|

| A la sortie de Lic, c’est de la pleine campagne sur la terre ou sur l’herbe. |

|

|

Section 4 : Les belles pierres de Ramourouscle et une chapelle solitaire dans la campagne.

Aperçu général des difficultés du parcours : le chemin monte sans cesse, mais toujours à moins de 10% de pente, le plus souvent à moins de 5%.

| Le chemin monte alors en pente légère dans la campagne. Parfois de grosses pierres volcaniques sortent d’un champ. Ici ce sont surtout des prairies et il n’y a que peu de champs cultivés. On voit un peu de maïs, un peu de blé. Mais, pour les lentilles, le fleuron du Puy, nous ne sommes apparemment pas dans l’aire de production. |

|

|

| Peu après, le chemin ocre couvert de restes de pouzzolanes croise une petite route, où on peut aussi transiter par le village des Bains. Mais le GR65 continue tout droit le long des ronces et des hautes herbes. |

|

|

| Le chemin alors se met à alterner entre la boue et la terre ocre. Parfois, lorsque le printemps a été pluvieux, il vaut mieux ne pas passer par les champs pour ne pas s’enliser. La nature du sol ici favorise les rétentions d’eau. Des panneaux placés ci et là signalent les déviations en cas de fortes intempéries. Suivez-les en fonction du temps. Le conseil ne vous laissera pas indifférents. |

|

|

| Et pour cause. Un chemin étroit, à peine praticable, se faufile quelques centaines de mètres plus loin dans la jungle des herbes hautes. |

|

|

| Aux buissons succède alors une plaine assez maussade, froide, parfois boueuse, voire marécageuse par gros temps. Mais la terre grasse, sans doute plus féconde, à voir les champs qui se prolongent l’un derrière l’autre, il ne faut pas la visiter par temps de pluie. On enfonce alors dans une boue tenace et on emporte avec soi un peu du Velay à la semelle de ses chaussures. |

|

|

| Le GR65 navigue ainsi sur la terre battue pour gagner les cultures et les prairies ouvertes près de Ramourouscle. Devant vous, se profile la forêt de l’Œuf sous les monts du Dévès. |

|

|

| Le GR65 rejoint la route à l’entrée de Ramourouscle. Pour nous, aujourd’hui, nous subissons la première averse.

Nous nous sommes efforcés de montrer dans ce site les étapes effectuées surtout par beau temps, ayant parcouru ce chemin à plusieurs reprises. Mais il est bon de montrer aussi la réalité du chemin dans de plus mauvaises conditions, ce qui donne souvent des paysages un peu différents. Souvent le pèlerin n’a pas le choix. |

|

|

Ramourouscle est un très beau village de pierre, où le sentiment est de fouler de ses pas une terre qui s’est figée depuis des temps immémoriaux. C’est tout dire. Même les Templiers ont promené leurs bottes par ici. Sincèrement, peut-on rêver ailleurs d’une ruine aussi majestueuse que celle-ci au milieu du hameau ?

Et que dire de ce vieux “travail” à ferrer les bœufs, un des plus remarquables du chemin de Compostelle ? Heureuse région qui a su conserver son patrimoine !

| Quel que soit leur état, ces maisons de pierre donnent une touche magique au paysage. Les fermes sont souvent faites de pierres basaltiques irrégulières et sombres, jointoyées par une large couche de mortier clair. Parfois un vieux puits semble sortir d’un autre âge. |

|

|

| A la sortie de Ramourouscle, une route se dirige en pente douce, pendant plus d’un kilomètre, sous les frênes, vers Montbonnet. On ne croise pour ainsi dire aucune voiture sur l’axe. |

|

|

| Plus haut, se dresse la Chapelle St Roch, au bord de la route. |

|

|

| La chapelle romane de St Roch se dresse, solitaire, comme un îlot de sérénité et de silence. Construite au Xème siècle, remaniée à plusieurs périodes, la chapelle d’abord dédiée à Saint Bonnet, fut par la suite dédiée à Saint Roch, devenu patron des pèlerins. Le Chemin de Compostelle est jalonné de chapelles attribuées à ce saint. Un hospice dévolu aux pèlerins, aujourd’hui disparu, jouxtait la chapelle.

La légende dit que les habitants de Bains, le petit village voisin où passe une variante du chemin, jaloux de la vénération de Saint Roch à Montbonnet, décidèrent d’emmener la statue du saint chez eux. Ils hissèrent la statue sur un char. En chemin, le bœuf et l’âne qui tiraient le char, refusèrent d’avancer et posèrent avec force leurs sabots sur une pierre jusqu’à en laisser une empreinte ineffaçable.

|

|

|

| Montbonnet est situé juste au-dessus, sous les frênes. La pente est un peu plus soutenue jusqu’au bas du village. |

|

|

Montbonnet, voici encore un remarquable village taillé dans le basalte massif et le tuf, roche tendre résultant de la consolidation de cendres volcaniques. Le village se love au pied d’un “suc”.

Tout le Velay est sillonné de ce que les gens d’ici appellent “sucs”, qui sont en fait ici de petits dômes rocheux et aigus, volcaniques. Si vous avez transité par la Via Gebennensis, vous en avez rencontrés en foule avant d’arriver au Puy-en-Velay. Pour rappel, ils se distinguent des grands volcans d’Auvergne, qui eux sont nés d’explosion de gaz qui ont créé de grands cratères. Ici la nature a été plus douce. Quoique! Le gaz a été moins explosif, et les coulées de laves visqueuses, émises à 700-800 degrés, se sont accumulées sous forme de dômes. Lors de la croissance du dôme, la lave s’est refroidie, devenant cassante, pouvant se débiter en dalles. Ce fut du moins très utile aux maçons de l’époque pour se fournir à l’aise de lauzes pour recouvrir les toits.

| Les croix de pierre gardent le lieu. Elles sont indissociables des paysages que l’on traverse. Objets de dévotion par excellence, elles se dressent partout sur les places des hameaux, aux carrefours des chemins, comme autant de buts de processions pour les Rogations ou autres fêtes paroissiales. Une petite route contourne le village, jalonnée de belles fermes. |

|

|

| Plus haut, le GR65 rejoint la grande départementale D589. |

|

|

Section 5 : Parfois dans les flaques et la boue du Lac de l’Œuf.

Aperçu général des difficultés du parcours : montée vers le Dévès au départ fort raisonnable, mais très en pente vers la fin. Sur le haut plateau, c’est du vrai plaisir, avant la descente.

| Le long de la route, le basalte et les autres pierres volcaniques sont maîtres des lieux. On trouve à se loger à Montbonnet. Pour de nombreux pèlerins, il vaut mieux commencer en douceur. 16 kilomètres depuis le Puy suffisent à leur bonheur et à leurs jambes. |

|

|

| Passé le village de Montbonnet, un large chemin de terre sillonne d’abord en pente légère la campagne. Plus loin, il passe devant de gigantesques écuries où on élève le cheval. On se rapproche peu à peu de la forêt du Lac de l’Œuf. |

|

|

| Le chemin traverse les champs dans une petite plaine, d’abord en montant légèrement, redescendant même un peu plus loin. |

|

|

| Ici nous sommes à 1’100 mètres d’altitude, et les cultures ne poussent guère. Le sol doit être assez imperméable, à preuve des flaques qui s’accumulent sur le chemin, même si nous ne sommes pas dans une période de grandes pluies. |

|

|

| Au lieudit Le Chemin de la Baraque, le chemin se met à grimper sur la terre battue. Dame ! Ne faut-il pas aller du Puy, situé à 600 m d’altitude, à plus de 1200 mètres sur les monts du Devès ? La pente va ainsi devenir soutenue jusqu’au Lac de l’Œuf. Le sol se teinte de brun, relents des sables, des graviers et des tufs que l’eau a fait ruisseler des “sucs”. |

|

|

| A l’approche de la forêt, la déclivité croît nettement sur des chemins, dont les pentes atteignent parfois 20% et qui alternent entre la terre battue et les cailloux. La végétation, c’est encore des feuillus, des frênes notamment, des buissons, de la charmille. |

|

|

| Puis le paysage bascule. Nous avons atteint les bois du lac de l’Œuf. Alors le chemin avance, quasi à plat, sous les feuillus, les pins et les épicéas en grand nombre. |

|

|

Le point culminant est au lieu dit La Baraque, à 1210 mètres d’altitude, à 5 km de St Privat d’Allier.

Un lac, vraiment ? Ne vous attendez pas à trouver de l’eau, ce n’est qu’une une grosse tourbière. Encore un tour de magie que savaient exécuter les volcans avec grande précision. Le Lac de l’Œuf est une étendue marécageuse plate, un “maar”, vous diront les géologues qui savent donner des noms à tous les passe-passe de la nature. Imaginez une grande quantité d’eau sous la cheminée du volcan. La température monte et l’eau se vaporise. C’est comme une cocotte-minute qui ne se contrôle plus. La pression monte jusqu’à l’explosion fatale. Alors toute la matière volcanique se projette au loin avec vigueur. Le “suc” se volatilise et la cheminée volcanique s’effondre pour laisser un gros trou béant. Difficile de trouver encore de l’eau dans une telle catastrophe naturelle, non ? Mais depuis cette époque héroïque, la végétation a envahi le lac et la tourbe s’est formée à partir des végétaux morts. Ainsi le tapis végétal est d’une souplesse extrême sous le pied du marcheur. Souvent le chemin est inondé dans les mousses. En saison, cela doit être jaune de girolles.

Aujourd’hui, malgré la légère pluie, c’est le grand calme ici, sur un large chemin. Mais si vous passez ici par gros temps, attendez-vous à plus de sport. Après les printemps pluvieux, les marcheurs souvent gagnent les bois pour éviter les flaques d’eau sur le chemin. Vous voyez bien que l’eau est revenue ici.

Comme si vous y étiez, après le mauvais temps.

Attendez que la vidéo se charge.

| Sur le Devès, l’atmosphère est claire, très lumineuse, au milieu des magnifiques pins sylvestres, des épicéas, des genêts, des fougères et des bouquets d’épilobes roses. |

|

|

| Nous sommes sur une sorte de plateau. Le GR65 emprunte d’abord la terre battue, parfois les flaques d’eau. Il atteint assez rapidement le lieu dit Les Tourbières. Aux Tourbières, une variante qui passe aux Bains, près de Montbonnet, rejoint le GR65. C’est aussi ici que partent deux raccourcis pour gagner deux logements en dehors du chemin, l’un à Rougeac, l’autre à Dallas. De nombreux pèlerins hésitent à faire des kilomètres supplémentaires pour se loger en dehors du chemin. Mais, d’autres aiment flâner en chemin, tout heureux de choisir des logements en dehors des axes. Un autre chemin passe aussi ici, qui fait le tour des Volcans du Velay.

Si vous voulez rejoindre les deux logements cités, il y a aussi un raccourci plus bas. Alors le GR65 suit la route pour quelques centaines de mètres. |

|

|

| Rapidement, le GR65 quitte la route pour un chemin qui descend en pente soutenue dans les champs d’épilobes sous les pins et les épicéas. |

|

|

| Plus bas, peu à peu la forêt s’éclaircit et les hêtres, parfois quelques charmes aussi, poussent au milieu des conifères. |

|

|

| Un peu plus bas, la pente se réduit pour un moment, quand le chemin quitte les bois. Ici poussent quelques cultures de céréales et de maïs près d’une “garde„ boisée. Le goudron remplace alors la terre battue. |

|

|

| On voit près des champs des sureaux et les éternels frênes qui dominent les autres feuillus dans cette région. D’ici on voit s’étendre au loin la terrasse imposante de la Margeride. De la cime on devine, plus qu’on ne la voit des lignes que sont les collines de la Margeride. Il semble que notre regard embrasse le monde et pourtant on ne voit qu’un lambeau du Gévaudan, de l’Aubrac et de la Margeride. Le panorama incite à la rêverie et à la quiétude, dans un horizon sans limites.

Vues de loin, les cimes du Gévaudan et de la Margeride dessinent une longue ligne noire dans le ciel, une puissante croupe garnie de forêts. Les loups y rôdent-ils encore dans les hivers tourmentés, lorsque la neige recouvre collines et ravines? Il y a deux siècles, un loup géant déclara ici la guerre à l’espèce humaine. On lui opposa toute une armée. On finit par la cerner et la tuer un peu par hasard après de nombreux carnages. En bas, l’Allier coule enfoncé, sans perspective, comme au fond d’un puits. Comme des icebergs au milieu de l’océan, les petites montagnes de la Margeride sont restées granitiques et gneissiques au milieu d’un océan de laves qui descendit des volcans du Velay et de l’Aubrac. L’Allier a sculpté ici les basaltes que vomirent les monts du Devès.

|

|

|

| Puis la pente se fait à nouveau plus raide, à près de 15%. Ici on trouve une bifurcation qui permet de rejoindre les deux logements en dehors du chemin. |

|

|

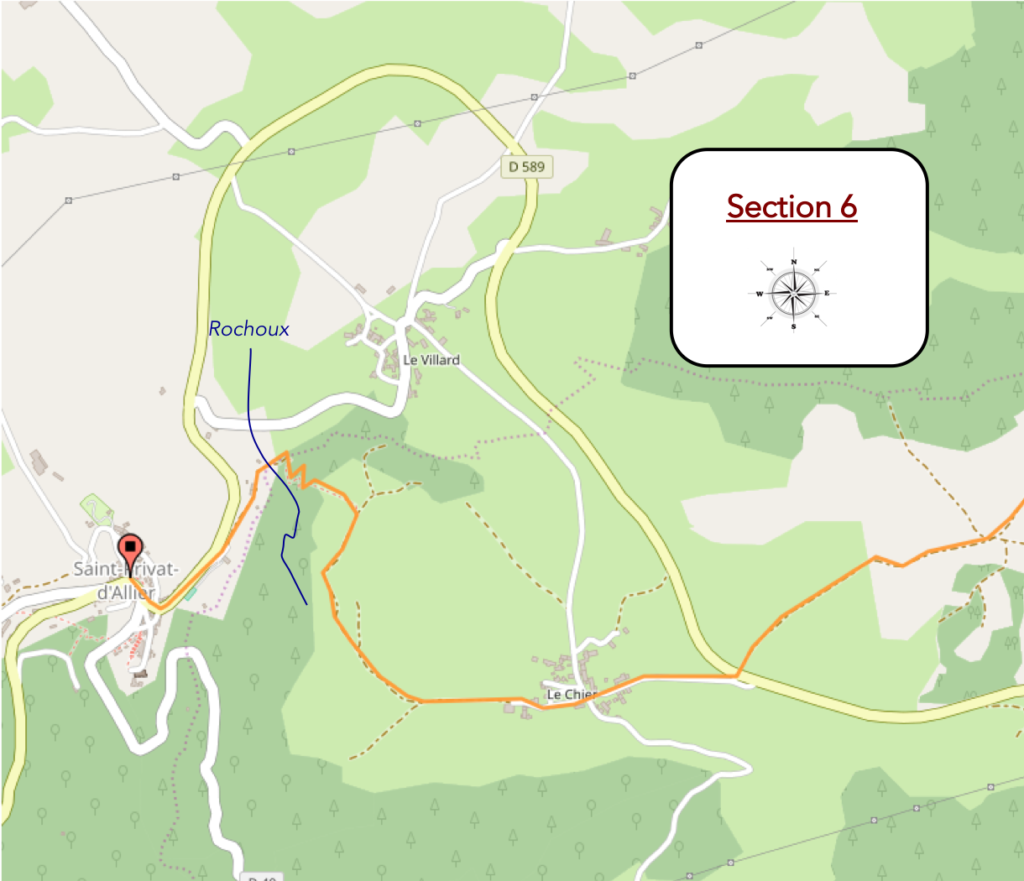

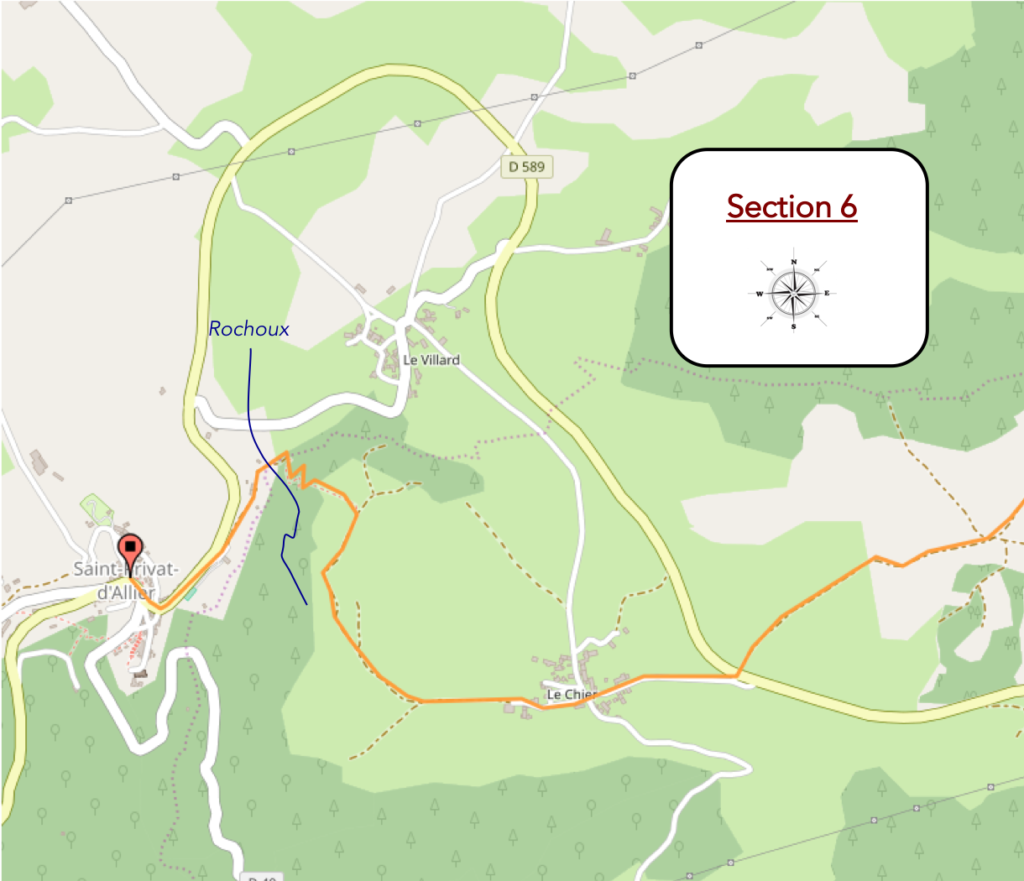

Section 6 : Une descente parfois pénible vers St Privat d’Allier.

Aperçu général des difficultés du parcours : dans la descente sur St Privat, c’est surtout le dernier tronçon qui est pénible, dans les cailloux qui affleurent et glissent.

| Les pins font parfois des haies d’honneur au bord de la route. Ici une famille a embarqué avec âne et bagages. C’est souvent le petit dernier qui a le beau rôle, perché sur la monture. Nous sommes en été, et de nombreuses familles adoptent cette manière de faire. Plus rares sont les pèlerins qui voyagent seuls avec leur âne. Pour les familles, ce sont souvent des trajets assez courts, très organisés, car il faut bien rendre l’âne un jour, quelque part. |

|

|

| Aujourd’hui, le temps se gâte sérieusement et le brouillard monte. Vous ne verrez pas en contre-bas, les toits de tuiles rouges du Chier, village rustique, qui se serrent les uns contre les autres, en toute harmonie. Plus bas, le GR65 rejoint et traverse la départementale D589, juste au-dessus de Le Chier. |

|

|

| Ici, à l’arrêt de bus, nous sommes à 2.3 km de St-Privat d’Allier, à 1058 mètres d’altitude. Il faudra descendre encore de 200 mètres pour arriver au terme de l’étape, ce qui annonce un trajet assez pénible. Ces arrêts de bus sont sans doute plus utiles aux locaux qu’aux pèlerins qui trouvent parfois un moment de répit sous la pluie battante. |

|

|

| Le Chier, petit hameau agricole, est juste en dessous de la bifurcation. Une route goudronnée y conduit, sous les frênes. Certains pèlerins détestent la pluie, d’autres l’adorent, sauf quand la pluie goutte sur le front. Mais les villages sont tout aussi beaux, quand on ne peut que deviner les belles façades qui surgissent comme des fantômes du brouillard dense. Un vrai temps à promener son chien, non? |

|

|

|

|

| Dans ces moments où vous avez le sentiment que la nuit est déjà tombée, que vous vous enfoncez plus avant dans le brouillard qui s’insinue partout, que votre caméra n’est pas encore totalement embuée, il vaut mieux avoir quelques marques pour vous indiquer le chemin, non ? |

|

|

| Et souvent, il y a un miracle pour les pèlerins inquiets et les photographes amateurs. On aperçoit qu’un chemin descend en pente soutenue dans une clairière au milieu des pins, des frênes, des érables et des hêtres. |

|

|

| Le chemin descend ici en pente soutenue mais régulière, tantôt sur la terre brune, tantôt sur la terre grise… |

|

|

| … jusqu’à trouver un autre chemin qui s’empresse de plonger dans le vallon. La pente du chemin s’accentue vraiment, jusqu’au fond du vallon. Les pierres abondent sur un mauvais petit chemin. Par temps sec, ce n’est pas un problème, sauf pour les genoux et les articulations. Par temps de pluie, le sentier peut être très glissant, d’autant plus que l’eau de pluie utilise souvent le chemin comme un ruisseau. |

|

|

| C’est le plaisir absolu, dans l’humidité ambiante, au milieu des racines, des rochers couverts de mousse et de lichens, et des pierres qui roulent sous vos pieds. Mais vous êtes à l’ombre des grands feuillus. Seuls les chênes et les châtaigniers font défaut. |

|

|

Pour votre plaisir…

Attendez que la vidéo se charge.

| Au bas de la descente, le GR65 traverse le ruisseau du Rouchoux, près du moulin abandonné de Pique-Meule. Restent sur le Chemin de Compostelle comme vestiges quelques moulins fantômes dont les cuillères ne puiseront plus l’eau nécessaire à fournir l’énergie pour moudre le grain. |

|

|

| Puis le GR65 rejoint la D589 aux premières maisons de St Privat d’Allier, sur son éperon rocheux. |

|

|

| Aujourd’hui, il fait un temps exécrable sur le village. Vous n’y verrez rien. Alors transposons-nous par magie un jour sans pluie.

A l’entrée du village, vous rencontrerez peut-être une gentille dame qui vous rappellera aussi que nous sommes dans le pays des lentilles. |

|

|

| St Privat d’Allier est une charmante bourgade magique avec ses vieilles maisons perchée sur les gorges de l’Allier. Avec moins de 500 habitants, la cité est quasi entièrement dévolue aux pèlerins de Compostelle. Le château a une longue histoire. Il a appartenu à des baronnies auvergnates puissantes, telles les Mercœur, les Montlaur, entre autres propriétaires. Détruit, puis reconstruit au XVIIIème siècle, il fut pillé à la révolution. Il fut repris par des religieuses et on en fit une école qui ferma ses portes en 1988. L’église romane, datant probablement du XIème siècle, fut rénovée au XVème siècle. Le château est aujourd’hui une propriété privée qui ne se visite pas. Pourtant ces dernières années, le château avait repris vie comme l’attestent les écriteaux apposés à l’entrée. Mais, aujourd’hui, tout semble bien fini ! |

|

|

Gastronomie locale

Au repas du soir, vous allez trouver souvent la truffade, un plat traditionnel d’Auvergne, un mélange de pommes de terre et de tomme fraîche. Les patates sont coupées fines et rissolées dans du gras (lard ou parfois huile) et de l’ail, jusqu’à les rendre tendres. Puis on ajoute la tomme fraîche du Cantal et on mélange le tout. On déguste ce plat le plus souvent avec une salade.

On vous servira peut-être aussi du Velay fermier, un fromage affiné deux mois par de minuscules acariens, les artisous, qui lui donnent toute son originalité.

Logements

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

|

Etape suivante : Etape 2: De St Privat d’Allier à Saugues |

|

|

Retour au menu |